Comment on êtes-vous venue à vous intéresser à la fluence ?

Durant mes dernières années de classe, j’étais enseignante dans l’académie de Grenoble en cycle 3. On nous demandait de faire de la fluence en APC, d’évaluer et de mettre en place des ateliers, à partir des outils de M. Zorman et Cognisciences. Je demandais aux élèves de lire vite et sans se tromper pour les évaluer, puis en atelier, ils lisaient des textes de façon répétée. J’en gardais un goût bizarre : je n’étais pas très satisfaite parce que, certes, ils lisaient de plus en plus vite, mais sans être plus à l’aise avec le phrasé ni chercher à comprendre ce qu’ils lisaient. C’est là où je me suis mise à explorer la littérature scientifique. J’ai la chance de parler anglais, et j’ai cherché ce qui se passait ailleurs qu’en France. Ces découvertes m’ont donné envie de basculer vers la recherche, avec une thèse qui permettrait de construire de nouvelles connaissances, notamment sur la prosodie et tout ce qui existe entre la fluence et la compréhension, mais aussi comment on bascule de « je lis de façon fluide » à « je comprends ce que je lis ». J’ai pris un congé formation, fait un master en psychologie cognitive à Grenoble au LPNC, et j’ai ensuite intégré le projet e-FRAN[1] Fluence, piloté par Sylviane Valdois. J’ai travaillé sur un « karaoké de lecture » initié par plusieurs chercheurs. J’ai donc travaillé pendant trois ans à comprendre comment se développent ces compétences de phrasé, d’expressivité, et leurs liens avec la compréhension.

Quels sont les principaux résultats de votre travail de recherche ?

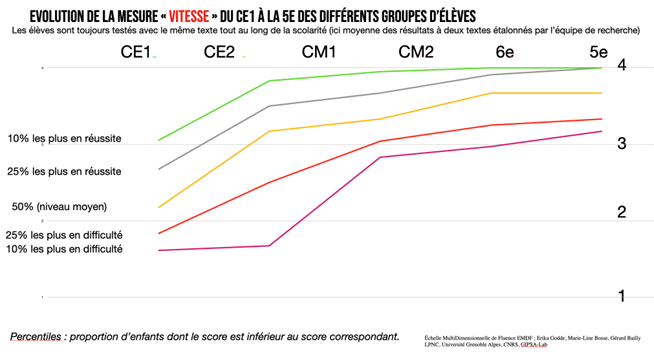

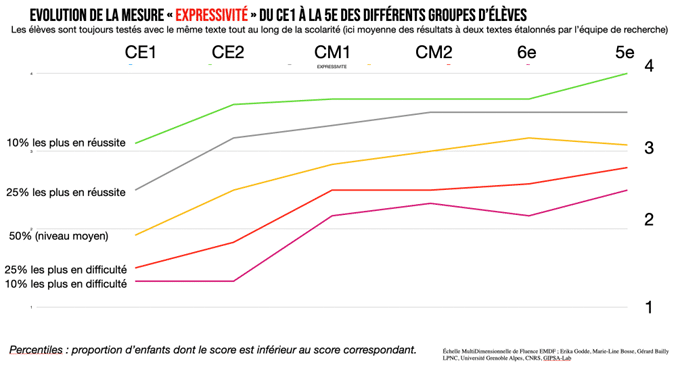

Mon travail a d’abord été d’explorer à quel âge les enfants savent faire quoi. Le résultat, c’est qu’en français, comme en espagnol ou en anglais, les enfants acquièrent les compétentes à peu près au même âge, alors que la structure des langues est très différente : l’espagnol est une langue très transparente pour les décodeurs, alors que l’anglais et le français le sont beaucoup moins, et qu’on met plus longtemps à apprendre à lire. Les compétences de phrasé (faire des pauses, grouper les mots…) commencent à se développer dès que les élèves savent décoder, alors que pour que les compétences d’expressivité se développent, il faut un minimum de fluidité et d’automatisation des mots dans la lecture. J’ai étudié des cohortes d’élèves du CE1 jusqu’en 5e, et on se rend compte que certaines compétences sont encore difficiles à maitriser au cycle 3 et 4. C’est la preuve que ces habiletés doivent être travaillées au long cours, et se développent aussi avec la maitrise du langage. On a étalonné des textes pour comprendre à quel âge, statistiquement, des élèves savaient par exemple coordonner leur respiration avec leur lecture. Nous nous sommes intéressés à comment on évalue la fluence, au-delà du nombre de mots par minutes. En nous basant sur des outils existants en anglais, nous avons proposé une échelle à plusieurs dimensions que nous avons nommée « échelle multidimensionnelle de la fluence ». Elle prend en compte quatre dimensions : le décodage (la lecture des mots sans hésitation), la vitesse, le phrasé (est-ce que c’est bien découpé en fonction des unités syntaxiques ?) et l’expressivité (le ton, la variation de mélodie, d’intensité, de volume…). Un score entre 1 et 4 est donné à chaque dimension, aboutissant à un score de 4 à 16. Nous avons étalonné deux textes, un plus narratif, pour le phrasé, et un texte dialogué plus propice à l’évaluation de l’expressivité. Nous avons validé cet outil comme psychométrique, c’est-à-dire fiable pour mesurer la fluence dans ses quatre dimensions : on sait que sur tel texte, à tel âge, la majorité des enfants sont à tel niveau, avec un étalonnage sur la moyenne, mais aussi avec les scores des élèves plus ou moins performants. Ces outils sont en [2], en libre accès avec leur mode d’emploi pour que ce soit utilisable par les professionnels.

D’où vient cet intérêt de la recherche pour la fluence ? Pour mesurer quoi ?

Effectivement, il est important de comprendre l’historique. Dès les années soixante, on faisait travailler les élèves en difficultés sur des listes de mots. Des études ont montré que travailler avec des textes, notamment par des lectures répétées, donnait de meilleurs résultats car les élèves peuvent s’appuyer sur le sens pour anticiper la suite du texte et ainsi lire plus vite et plus précisément. On a alors commencé à mesurer les progrès de ces élèves en difficultés en évaluant régulièrement combien de mots par minute ils lisaient.

La précision et la vitesse de lecture sont de bons indicateurs du degré d’automatisation du processus de lecture. Quand le décodage ou l’identification des mots est automatisé, cela permet d’alléger la charge cognitive et donc de libérer des ressources pour la compréhension. Ainsi, plus on lit vite, plus on comprend et mieux on comprend… jusqu’à un certain point. Au-delà d’une certaine vitesse optimale, ce n’est pas parce qu’on lit encore plus vite qu’on comprend mieux, on peut même avoir l’effet inverse : on comprend moins car on lit trop vite. La compréhension est liée à beaucoup d’autres processus que la fluence.

Quelles implications pour la classe ?

Ce sur quoi je travaille aujourd’hui, c’est justement sur ce qu’on peut faire de ces résultats dans la classe, et notamment comment enseigner la fluence à toute la classe, et pas seulement en remédiation pour les élèves en difficultés. La fluence, au sens que je donne à ce mot, dans toutes ses dimensions, me paraît peu enseignée de façon explicite. La vitesse et le décodage, le nombre de mots lus par minute, je préférerais qu’on appelle ça « fluidité ». Sur les autres aspects, expressivité et phrasé, je pense qu’on devrait davantage travailler explicitement, en classe entière, dès cinq ans, quand on commence à savoir ce qu’est une bonne lecture, quand on raconte un album. C’est un travail de langage oral avec des supports écrits, en essayant de mettre les pauses et l’intonation au bon endroit, de mettre le ton en lisant des dialogues. Cela pourrait permettre de construire chez les élèves la représentation de ce qu’est un bon lecteur, un lecteur fluent. En effet, souvent, lorsqu’on demande leur avis aux élèves, la plupart répondent « c’est quelqu’un qui lit vite ». Dans une étude menée l’année dernière, sur 250 élèves à qui j’ai posé la question, moins de dix ont répondu qu’un bon lecteur, « c’est quelqu’un qui comprend bien ce qu’il lit », et seuls les très bons lecteurs répondaient « c’est ceux qui lisent beaucoup ». Les lecteurs les plus faibles restent sur une réponse : « lire vite et ne pas se tromper ». Ce n’est pas anodin, on a un décalage important de représentation sur ce qu’est la lecture, selon quel type de lecteur on est.

En quoi les évaluations contribuent à lever (ou renforcer) ce malentendu ?

La définition de la fluence, et donc la distinction entre fluence et fluidité me paraît importante. Lorsque les évaluations ne mettent l’accent que sur « lire vite », on entretient la confusion entre lire vite et lire bien, entre fluence et fluidité. C’est malheureusement un problème mondial : de nombreuses études internationales relatent le malaise des enseignants devant ce seul indicateur du « nombre de mots lus par minute » pour la fluence. L’explication avancée par les chercheurs travaillant sur cette question est malheureusement très simple : c’est facile à faire, ça dure une minute, on mesure du quantitatif, on peut comparer des normes chiffrées, faire des catégories d’élèves… Et du coup on invite les gens à enseigner ce qui est évaluable par les tests, c’est à dire la fluidité. A l’inverse, évaluer le phrasé, l’expressivité, c’est subjectif, qualitatif, cela semble plus complexe car on n’a pas un objectif unique à atteindre, même si nous avons établi des grilles indicatives d’évaluation.

Mais ce dont je me rends compte, quand je fais de la formation de formateurs et d’enseignants, c’est à quel point les gens me disent à la fin « je voyais bien que quelque chose ne m’allait pas, mais je n’arrivais pas à mettre le doigt dessus ». La question de la formation est fondamentale : la fluence, c’est quatre dimensions, pas une seule. Quand c’est le phrasé qui ne va pas, c’est ça qu’il faut travailler, pas la rapidité.

Je pense qu’il faut aussi comprendre que beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les processus cognitifs de la lecture sont des gens très spécialisés dans le décodage et l’identification des mots ou dans la compréhension. Mais chacun est dans son champ de spécialité, sans forcément s’intéresser à comment les choses se combinent, et surtout s’enseignent. Être au carrefour des sciences du langage, des sciences de l’éducation et de la psychologie cognitive, ce n’est pas forcément ce qu’on cherche dans les laboratoires qui ont par définition des entrées plus pointues. Mais je souhaite au contraire conserver à la fois l’approche classe, l’approche psycho et formation. Une classe, ce n’est pas un labo, et il faut s’intéresser réellement à ce qui se passe dans une classe. Une question qui se pose, de plus en plus, quand on travaille en recherche sur des dispositifs d’enseignement, est celle de l’implémentation, de comment chaque enseignant peut s’approprier les outils qu’on lui propose, tout en conservant les principes fondamentaux de ceux-ci.

Ces évaluations s’inscrivent dans une démarche de type « réponse à l’intervention ». Qu’en pensez-vous ?

Cela m’évoque deux choses :

- La « réponse à l’intervention » comprend trois paliers. D’abord on enseigne à toute la classe, de manière explicite. Ensuite on évalue l’efficacité de notre enseignement, pas à la fin mais en cours d’apprentissage, pour voir qui y arrive et qui a du mal, et ce sont ces 20% à 30% d’élèves qu’on va accompagner en petits groupes. Et à la fin, certains élèves vont recoller, parce qu’ils ont été aidés ou parce qu’ils étaient plus lents que les autres, et d’autres, entre 5% et 10% auront besoin d’aides plus spécialisées, comme le RASED. Mais si le test n’évalue pas ce qui a été enseigné, c’est compliqué de dire que ce sera utile en soi.

- Cela pose donc la question de l’étalonnage des tests, pour qu’ils permettent bien de détecter les élèves au moment où ils en ont besoin, mais aussi de comprendre ce qui pose problème, quelle est la nature de la difficulté, et quel est le levier pour les faire progresser. Il est indispensable de croiser les différents items (lexique, compréhension, fluence) pour savoir quel enseignement doit être renforcé, pas test par test. Encore faut-il que les tests mesurent correctement les différents aspects du lire-écrire et qu’on analyse en formation la nature des tâches échouées. Quand les évaluations sont normatives, qu’elles sont faites pour étalonner une population, comme le font les tests d’attention ou de QI, on cherche à discriminer les compétences de toute une classe d’âge. Ce sont des tests difficiles qui permettent de voir jusqu’où peuvent aller les enfants. Mais là, je pense qu’on n’a pas besoin de ça. Il nous faut distinguer ce qui n’a pas été acquis grâce à notre apprentissage, pour différencier les élèves « limite» et les élèves en grande difficulté. Ce qui nous intéresse, c’est de comprendre la nature de leurs difficultés

Deux conseils que vous donnez à des enseignants qui ont envie d’enseigner la fluence dans toutes ses dimensions ?

Les deux choses qui me paraissent fondamentales, c’est expliquer aux enfants ce qu’on attend d’eux, leur montrer ce qu’est un lecteur expert qui lit à voix haute, et de ne pas oublier la dimension « plaisir ». La lecture à voix haute, ça peut être quelque chose de motivant, d’agréable, en cherchant à capter son auditoire. On peut jouer là-dessus pour redonner de l’envie de lire, non pas dans une simple approche technique, mais avec le souci de s’entraîner pour mettre en voix et s’amuser à lire. Les enregistreurs audios sont des outils très intéressants pour ça, notamment pour évaluer la prosodie, pour que les élèves puissent s’auto-évaluer, mais aussi s’entrainer régulièrement, se réécouter, comparer différentes lectures à différents moments de l’année, et ainsi mesurer leurs progrès. Ça, ça joue sur le sentiment de compétence et de progrès. Les enfants qui sont expressifs sont sur la bonne trajectoire pour devenir de bons lecteurs, parce qu’ils développent en même temps le plaisir et la compréhension. Tous les prétextes sont bons, dans toutes les disciplines. Et n’oublions pas que la littérature de jeunesse en est aussi un formidable réservoir : quand les enfants arrivent de maternelle nourris de ces univers culturels et oniriques, nous avons la responsabilité que cela perdure en entretenant cette flamme. C’est une entrée indispensable.

Propos recueillis par Patrick Picard

Si on compare les deux graphiques ci-dessous, on se rend compte que les progrès en « vitesse » de lecture n’améliorent pas automatiquement « l’expressivité » de la lecture. On peut faire l’hypothèse que des activités spécifiques sur cet objectif doivent être menées en classe

L’article sur l’étalonnage des résultats

[1] Les projets e-FRAN sont des financement d’Etat qui ont pour ambition de produire des repères et des méthodes pour agir en éducation et de les diffuser largement.

[2] https://hal.science/hal-03208139

Pour recevoir notre newsletter chaque jour, gratuitement, cliquez ici.