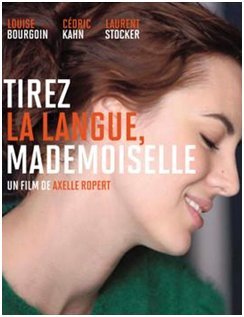

Comment un mélodrame contemporain mettant en scène des personnages du quotidien (deux frères médecins inséparables, une belle barmaid et mère célibataire) habitant dans un quartier peu exploré au cinéma (le XIIIe arrondissement de Paris) peut-il dégager autant de charme élégant et de beauté secrète ? Après « La Famille Wolberg » en 2009, Axelle Ropert, jeune cinéaste (et scénariste), y parvient avec « Tirez la langue, Mademoiselle », son deuxième long métrage sorti en 2013. A travers l’histoire troublante de Boris et Dimitri Pizarnik, -praticiens dévoués et passionnés par leur métier-, et l’irruption chez l’un comme chez l’autre de l’amour fou pour Judith, la maman d’Alice, jeune patiente diabétique, la réalisatrice, sans renier l’héritage de François Truffaut et d’Eric Rohmer, construit une romance originale, tout en nuances et subtilités, pleine d’ellipses et de zones d’ombre. Une fable moderne sur les jeux de l’amour et du hasard entre des êtres au parler franc et aux ressorts intimes mystérieux. Au diapason d’une composition musicale tentée par la symphonie orchestrale et contrebalancée par des pointes mélodiques légères. La subtile mise en scène des destins sentimentaux proposée par Axelle Ropert répond à la polysémie du titre « Tirez la langue, Mademoiselle », comme un contrepoint ironique aux dénouements sans surprises des fictions formatées. Ne boudons pas ce plaisir rare.

Pratique en duo d’une médecine fraternelle

Après une vue plongeante nocturne sur un coin commerçant délimité par des petites boutiques et traversé par quelques passants pressés, nous sommes face à un gamin à lunettes, cadré en gros plan, portant un bonnet blanc avec une croix rouge dessinée dessus. Dans un cabinet médical, assis sur le canapé, il attend son papa venu consulter un médecin avec la maman souffrant de maux de tête. S’asseyant à côté de lui, un autre médecin à la voix douce lui demande qui il est ; l’enfant répond : un chirurgien qui soigne la tête. Puis ensemble ils entonnent a capella la chanson préférée du petit garçon déguisé : « A la volette ». UN bref échange murmuré entre les deux médecins nous signale l’hypothèse d’une maladie grave avec nécessité d’IRM tandis que le petit repart dans les bras de son père. En quelques plans de la première séquence, nous faisons la connaissance des deux frères médecins héros de cette histoire et officiant ensemble. Le grand brun énergique, Boris Pizarnik (Cédric Kahn) et le blond timide Dimitri (Laurent Stocker) reçoivent en duo dans le même espace, vivent dans le même immeuble, dans des appartements se faisant face et ils se signalent chaque jour par un petit geste de la main à la fenêtre.

Après une vue plongeante nocturne sur un coin commerçant délimité par des petites boutiques et traversé par quelques passants pressés, nous sommes face à un gamin à lunettes, cadré en gros plan, portant un bonnet blanc avec une croix rouge dessinée dessus. Dans un cabinet médical, assis sur le canapé, il attend son papa venu consulter un médecin avec la maman souffrant de maux de tête. S’asseyant à côté de lui, un autre médecin à la voix douce lui demande qui il est ; l’enfant répond : un chirurgien qui soigne la tête. Puis ensemble ils entonnent a capella la chanson préférée du petit garçon déguisé : « A la volette ». UN bref échange murmuré entre les deux médecins nous signale l’hypothèse d’une maladie grave avec nécessité d’IRM tandis que le petit repart dans les bras de son père. En quelques plans de la première séquence, nous faisons la connaissance des deux frères médecins héros de cette histoire et officiant ensemble. Le grand brun énergique, Boris Pizarnik (Cédric Kahn) et le blond timide Dimitri (Laurent Stocker) reçoivent en duo dans le même espace, vivent dans le même immeuble, dans des appartements se faisant face et ils se signalent chaque jour par un petit geste de la main à la fenêtre.

Dans la rue où Dimitri marche d’un pas soutenu, nous croisons avec lui des patients qui le saluent et des enseignent lumineuses nous le signalent : il s’agit du ‘quartier chinois’. Nous mesurons bientôt l’emploi du temps chargé des deux généralistes sollicités de nuit comme de jour par une clientèle fidèle, à laquelle ils accordent leur attention, leur bienveillance et leurs compétences. Pas de forfanterie ni de bluff dans la présentation de leur métier : nos deux complices, unis par une affection manifeste, exercent la médecine avec sérieux et perséverance, à la manière des médecins de famille ‘à l’ancienne’.

La relation sincère qu’ils entretiennent avec leurs petits patients en particulier nous touche. Ainsi des avertissements sans ménagements formulés par Boris à un jeune épileptique récalcitrant, lequel voudrait arrêter son traitement sous prétexte qu’il ne veut pas prendre de comprimés devant sa ‘petite amie’. Et le jeune homme au regard presque enfoui sous une capuche et une grande mèche de cheveux bruns renverse brusquement l’échange en émettant l’hypothèse que son interlocuteur ne sait pas ce que c’est puisque qu’il n’a pas de femme…

Effectivement Boris le sportif vigoureux et Dimitri le rêveur posé, célibataires, sans enfants, seulement accompagnés du chien Aspro, paraissent libres de toute attachement affectif –hors leur lien indéfectible- et semblent ne pas souffrir de cette solitude. Même si Dimitri (que nous ne voyons jamais boire) est membre des ‘Alcooliques anonymes’. Même si Boris laisse transparaître sur son visage énergique des bouffées d’inquiétude ou des éclairs d’anxiété.

Apparition de Judith, mère solide et amoureuse idéale

Un soir, appelé auprès d’une fillette diabétique, prénommée Alice (Paule Denis) (et qui n’a pas la langue dans sa poche), Boris s’inquiète de la trouver seule dans l’appartement d’une grande tour. Comme lui explique l’enfant avec une autorité naturelle, sa mère travaille de nuit. Et en l’absence de cette dernière, elle gère sa maladie et les crises avec méthode. Elle connaît par cœur les numéros d’urgence des services à contacter en cas de pépin.

Boris, en praticien consciencieux, alerte la maman en lui laissant un message sur le portable tendu par Alice. Boris rencontre peu après la femme en manteau rouge, longue silhouette charpentée et altière, que nous voyons marcher dans la nuit, franchir la porte du ‘Fidji’ et revêtir lentement une tenue de lumière : caraco à fronces dénudant le dos, jupe claire et courte, bracelets scintillants sur des jambes nues portant des souliers à talons multicolores, avant de pénétrer dans une salle enfumée et bruyante, derrière le comptoir pour servir des cocktails, avec le sourire radieux d’une barmaid aguerrie. Une séquence prenante par son ambivalence tant cette métamorphose fait songer à celle de « La Sirène du Mississipi » de François Truffaut au moment où le personnage joué par Jean-Paul Belmondo retrouve son ancienne épouse, incarnée par Catherine Deneuve (et usurpatrice criminelle de l’identité d’une autre) en fourreau brillant dans la peau d’une entraîneuse de bar et prostituée occasionnelle.

Des apparences trompeuses sur lesquelles Judith (Louise Bourgoin) lève immédiatement le voile en déclarant tout de go à Boris qu’elle n’est pas une putain. Dans « Tirez la langue, Mademoiselle », en effet, personne ne ment. Boris lui dit ‘je t’aime’ avec franchise comme une évidence. D’une autre manière, en pleine rue (où il l’a suivie), Dimitri, avec une audace embarrassée, signifie son amour à Judith, laquelle lui explique sans ambages qu’elle ne l’aime pas.

Nulle trace de sadisme ni de méchanceté dans les échanges mais le souci et le respect de l’autre priment tout autant que le refus de la violence et du conflit chez les deux frères, lorsqu’ils se découvrent rivaux en amour. Ici prévalent les décalages avec les codes du mélodrame, les ellipses par rapport aux ressorts dramatiques conventionnels. Ainsi les deux généralistes se retrouvent-ils appelés en urgence dans un hôtel au secours d’un client italien qui vient de faire un malaise. Il s’agit de Max (Jean-Pierre Petit), ancien amant de Judith et qui l’a abandonnée alors qu’elle était enceinte de quatre mois. Il est donc le père d’Alice. Et nous comprenons qu’il va revoir la femme qu’il a aimée et découvrir l’enfant qu’il n’a pas connue. Une visite qui résonne, pour les deux médecins amoureux de la première et soignants de la seconde, comme un coup de tonnerre. Même s’ils gardent le silence sur cette incroyable coïncidence et ses potentialités explosives.

Entre hasard et nécessité, élégance du cœur, légèreté du style

Que ce soit dans l’évocation insolite du XIIIe arrondissement de Paris ou les infinies variations sentimentales de ses personnages, Axelle Ropert fait surgir (avec Céline Bozon à l’image) la poésie des lieux et la pénombre des âmes. Hautes tours tutoyant le ciel avec leurs fenêtres aux carreaux lumineux trouant la nuit, immeubles haussmanniens, esplanades immenses et échoppes bricolées aux enseignes clignotantes suggèrent un quartier où les habitants d’origine chinoise, majoritaires, coexistent avec d’autres, dans une diversité accueillante que les frères médecins intègrent à leur manière dans leur pratique.

Un espace à géométrie variable que les protagonistes traversent, tantôt d’un pas alerte, tantôt avec une démarche hésitante, tantôt encore le pas interrompu par un malaise physique ou un désarroi sentimental. Jamais Boris, Dimitri, Judith et les autres ne se réduisent aux faits et gestes que nous leur voyons accomplir. Dans le hors-champ de la nuit descendant sur Paris, au-delà de l’embrasure d’une fenêtre dévoilant la côte méditerranéenne niçoise au regard d’un Dimitri mélancolique, à travers l’éclat de rires final d’Annabelle (Camille Cayol) (assistante médicale modèle et amoureuse sans retour de Dimitri) ou à l’instant de la stupeur réciproque de Boris et de Judith face à face debout dans un couloir d’hôpital, les héros imaginés par Axelle Ropert nous touchent encore, leur énergie et leur courage, leur franchise et leur part de mystère. Aussi la composition musicale de Benjamin Esdraffo,- voyageant allègrement de la symphonie orchestrale (placée malicieusement sous le signe inaugural de la chanson de Tim Hardin) à des mélodies plus aériennes en passant par les airs chantés par Barbara Carlotti- confère-t-elle à ce mélodrame originale une grâce sans ostentation et une humanité bienvenue.

Samra Bonvoisin

« Tirez la langue, Mademoiselle », film d’Axelle Ropert-sur frantv jusqu’au 30.04.21