Après « L’Exercice de l’Etat » [2010], plongée saisissante au cœur du pouvoir politique dans la France d’aujourd’hui, Pierre Schoeller creuse encore le sillon en abordant la Révolution française comme un retour aux origines de notre démocratie. Mûri pendant de longues années, soutenu par un producteur fervent (Denis Freyd) et doté d’un budget conséquent, appuyé sur les conseils éclairés d’historiens et la consultation de nombreuses archives, le scénario se concentre sur les premières années de l’événement, de la prise de la Bastille à l’exécution de Louis XVI. Tout en évoquant les moments clés, le récit historique, entre fresque épique et focalisation intimiste, nous entraîne dans le torrent tumultueux d’une époque unique. Et il accompagne, à hauteur d’hommes et de femmes qui inventent leur propre existence, l’avènement fiévreux du peuple en tant que sujet. Et le cinéaste revendique la dimension moderne d’une fiction chorale, soucieuse de la pluralité des points de vue, traversée par la puissance de la parole politique et son incarnation. En s’affranchissant des querelles d’interprétation, le film, dans un foisonnement à la prolifération désordonnée, suggère l’expérience humaine du temps révolutionnaire. Dans l’ambivalence du dépérissement des liens féodaux jusqu’à la naissance du contrat social, entre débordements insurrectionnels et aventures risquées de la liberté. Ainsi, à travers la folle ambition d’une exploration originale des fondements de notre démocratie, le cinéaste interroge-t-il aussi les citoyens que nous sommes sur les conditions de son exercice ici et maintenant.

Effets des lumières, effervescence révolutionnaire

Une grande salle imposante baignée d’une froide lumière bleutée. Devant une assemblée figée, l’étrange cérémonie du lavement de pieds des pauvres par le souverain se déroule à Versailles. Nous sommes le 9 avril 1789, le jeudi Saint. Devant le roi, la voix d’un petit va nus pieds s’élève et rompt le silence glacial : ‘plus tard, j’aurai des sabots’. Comme l’esquisse troublante du rêve d’égalité d’un petit manant. D’entrée de jeu, la première séquence pose métaphoriquement les ‘forces’ en présence, le dernier rituel d’un roi vacillant quelques semaines avant la naissance de l’Assemblée nationale, et les prémices enfantines d’une remise en cause des privilèges. Nous voici maintenant à deux pas de la Bastille dans l’atelier de L’Oncle (Olivier Gourmet), souffleur de verre et observateur critique de la fièvre ambiante alors qu’il assiste à la prise de la Bastille et que la démolition de la construction dissipe l’ombre et fait entrer la lumière dans la pièce devant sa forge rougeoyante, comme dans les ruelles avoisinantes.

Une grande salle imposante baignée d’une froide lumière bleutée. Devant une assemblée figée, l’étrange cérémonie du lavement de pieds des pauvres par le souverain se déroule à Versailles. Nous sommes le 9 avril 1789, le jeudi Saint. Devant le roi, la voix d’un petit va nus pieds s’élève et rompt le silence glacial : ‘plus tard, j’aurai des sabots’. Comme l’esquisse troublante du rêve d’égalité d’un petit manant. D’entrée de jeu, la première séquence pose métaphoriquement les ‘forces’ en présence, le dernier rituel d’un roi vacillant quelques semaines avant la naissance de l’Assemblée nationale, et les prémices enfantines d’une remise en cause des privilèges. Nous voici maintenant à deux pas de la Bastille dans l’atelier de L’Oncle (Olivier Gourmet), souffleur de verre et observateur critique de la fièvre ambiante alors qu’il assiste à la prise de la Bastille et que la démolition de la construction dissipe l’ombre et fait entrer la lumière dans la pièce devant sa forge rougeoyante, comme dans les ruelles avoisinantes.

Autour de lui, une épouse (Noémie Lvovsky) affranchie et des jeunes voisines qui n’ont pas froid aux yeux comme Françoise (Adèle Haenel) ou Margot (Izïa Higelin) et d’autres femmes engagées dans la lutte pour de nouvelles conditions de vie. Quelques scènes encore, où se disent et se voient la misère, son cortège de maladies et la mort d’un tout petit, et la solidarité entre les plus démunis. De l’atelier plein de lumière au ciel clair d’une après-midi des lavandières au bord de l’eau chantant a capella des airs populaires, le filmage (et le refus des éclairages artificiels) suggère l’irruption sur le devant de la scène d’individualités fortes, hommes et femmes du peuple des faubourgs, partie-prenante du processus révolutionnaire.

Comment embrasser la multitude d’éléments imbriqués dans le chaudron de la révolution des premières années, (la courte existence de la monarchie constitutionnelle, son échec et la naissance de la république) ? Le cinéaste agence une succession de tableaux mêlant l’intime et le collectif, les anonymes et les figures historiques, conjuguée à des changements de lieux à la symbolique forte (le roi et ses lieux successifs de résidence avant et après la fuite à Varenne, l’Assemblée et ses tribunes, les rues de Paris, le Champ-de-Mars…). Avec un jeu subtil sur les variations de durée et l’accélération du tempo, au fil d’un montage de plus en plus saccadé. A la mesure des convulsions de la révolution qui se déploient par ondes de choc chez les acteurs (connus et inconnus, gens du peuple et représentants politiques), des séismes aux prises de positions publiques en passant par les blessures physiques ou les risques de mort.

Ainsi retrouvons-nous L’Oncle devenu aveugle hanté par l’urgence de transmettre à son apprenti (et l’amant de la rebelle Françoise qui donne maintenant son avis à l’Assemblée du haut des travées réservées au public), Basile, sourd à la suite d’un coup de fusil reçu lors de la prise des Tuileries le 10 août 1792.

Emballements et ambivalences

Fort de la consultation minutieuse d’archives, Pierre Schoeller ne néglige pas de restituer avec les mots et la langue de l’époque les débats de l’Assemblée puis de la Convention incarnés par quelques figures historiques, dépoussiérées des clichés, comme Robespierre (Louis Garrel), Marat (Denis Lavant) ou Danton (Vincent Deniau). Pourtant la fiction historique se tient éloignée d’une obsession de la reconstitution tant les tableaux de groupe suggèrent la fébrilité des débats et les enjeux des votes. Les scènes intimistes, quant à elles, mettant au jour les secousses profondes enregistrés dans les cœurs et les esprits chez ceux qui se sont engagés pour la première fois dans le processus révolutionnaire.

A ce titre, la dernière séquence, le 21 janvier 1793, place de la Révolution, de l’exécution du roi (Laurent Lafitte) s’avère emblématique. Louis XVI, présenté comme conscient de son rang et responsable de son action politique, marche vers la guillotine (dont nous avons vu l’installation avant son arrivée) dans la lumière froide d’un ciel blafard. Des plans alternés de la machine de mort et des spectateurs rassemblés précèdent une vue plongeante sur le panier qui va recevoir la tête et le corps. Un tableau qui condense l’ambivalence du régicide aux yeux d’un peuple écartelé entre effroi, soif de vengeance, désir de justice et sentiment d’accomplissement. Une vision complexe, celle de la fin d’un souverain de droit divin, celle de l’émergence d’un nouveau monde dans la violence.

Le cinéaste se soucie en tout cas de ‘documenter’ avec les moyens de la fiction cinématographique le caractère polyphonique de la révolution, en particulier l’implication d’individualités, pour beaucoup issues du peuple, qui font l’apprentissage inédit d’être acteurs de leur propre émancipation, et d’agir collectivement pour un nouveau contrat social.

Les effets des lumières (au fond le soleil change de camp), le privilège accordé aux plans rapprochés par rapport aux plans d’ensemble (rares), la composition musicale orchestrale de Philippe Schoeller, tantôt lyrique tantôt épique, en alternance avec des chants populaires d’alors se conjuguent à bon escient. Ces partis-pris de mise en scène font vibrer en nous la dimension humaine d’une expérience inouïe, comme si nous appréhendions in vivo les contradictions –les élans, les violences, les pièges- auxquelles la Révolution française confronte la société dans son ensemble. « Un peuple et son roi », en dépit de ses ratures et de ses boursouflures magnifiques, nous donne aussi à voir l’enthousiasme d’un peuple en train de se libérer. Histoire de renouer aujourd’hui avec la passion française pour la parole politique et son incarnation possible dans l’idéal républicain.

Samra Bonvoisin

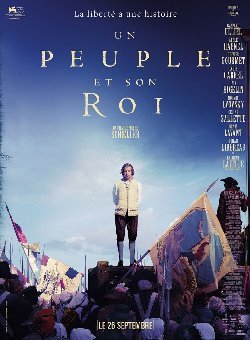

« Un peuple et son roi », film de Pierre Schoeller-sortie le 26 septembre 2018

Intéressant dossier « La Révolution française au cinéma »-‘Positif’, septembre 2018