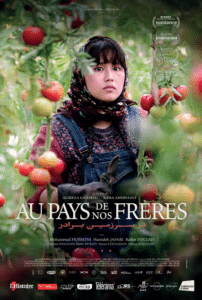

A rebours du cinéma iranien officiel de propagande, la réalisatrice et le réalisateur, déjà associés pour la création de courts métrages remarqués, s’attèlent ensemble à l’écriture, portés par la nécessité de mettre en lumière un constat accablant : les réfugiés afghans, relégués dans une condition subalterne, sans accès à la citoyenne, se battent pour leur survie. Un drame sombre et sensible. Un hommage délicat à la dignité humaine.

Expériences de l’exil pour les personnages, les acteurs… et les cinéastes

Pour figurer fragilité et vulnérabilité du jeune lycéen Mohammad, de Leila, femme isolée, et de Quasem, mari et père accablé par le destin, le duo choisit d’évoquer l’histoire dramatique d’une famille élargie de réfugiés afghans sur une longue période, des années 2000, dans l’ombre de l’invasion américaine, jusqu’en 2021.

Dès l’émergence du scénario, les jeunes cinéastes de Au pays de nos frères comprennent l’impossibilité de présenter pareil projet au bureau de la censure. Ils savent donc déjà qu’ils vont devenir à leur tour des réfugiés iraniens dans un autre pays. Au point de [se] ‘retrouver dans la même position que [leurs] personnages’, comme le souligne Raha Amirfazli.

Dans le souci d’une vision honnête et humainement juste, le duo, travaillant en parfaite ‘équité’, de la préparation à la réalisation en passant par le tournage, privilégie le casting d’acteurs non professionnels, réfugiés afghans eux-mêmes, aptes à nourrir et à renforcer leur rôles, au point d’incarner dans leur jeu la souffrance qu’’ils ont aussi traversée.

Trois destins, trois générations, une même obsession, la dignité à sauvegarder

2001

Dans une région rurale, Mohammad, jeune lycéen sérieux, voit sa scolarité perturbée gravement par des représentants de la police le contraignant à venir déplacer des archives dans un sous-sol inondé. Après les cours, en cachette de son père encore, il participe aux travaux horticoles avec d’autres réfugiés afghans dans une ferme sur les hauteurs après une marche dans la neige. Il y fait la connaissance de Leila et de son frère Qasem. Bien que la jeune femme au regard intense et à la beauté gracieuse soit promise à un autre homme pour un mariage arrangé, le coup de foudre avec le garçon au charme volontaire saute aux yeux. Des moments fugaces et partagés de tendresse retenue mis en grand péril par le regard de convoitise d’un policier. Ce dernier usant et abusant de son pouvoir (chantage à l’expulsion) contraint Mohammad à plusieurs reprises à un viol. Que nous ne verrons jamais. Mais nous voyons avec épouvante ce que ce garçon d’une grande maturité est prêt à s’infliger pour échapper à son prédateur.

2011

Voici de nouveau Leila en pleine perdition. Nous sommes au bord de la Mer Caspienne. Avec son mari gardien de la résidence de vacances d’une famille de la bourgeoisie iranienne, Leila est gouvernante de la maison. Une gouvernante au désespoir, un sentiment qu’elle doit absolument dissimuler : le matin, elle vient de retrouver son époux mort allongé sur le lit dans la chambre. Quelques heures avant l’arrivée des riches propriétaires venus en groupe célébrer le Nouvel An persan. Que faire du corps de son mari et lui trouver une sépulture ? Comment épargner leur fils ? Comment justifier l’absence de l’époux sans éveiller les soupçons des maîtres de plus en plus intrigués ? Comment surmonter la peine qui étreint Leila alors que le feu d’artifices pétarade et que les cris des hôtes rassemblés en bord de mer recouvrent son insondable solitude et sa peur du lendemain, sous les yeux brillants dans la nuit d’un chien menaçant ?

2021

En ville. Quasem, le frère de Leila, les traits creusés et les cheveux blanchis par l’âge, est appelé à Téhéran dans les bureaux du ministère des Affaires étrangères. Cause avancée de cette convocation officielle : le départ remontant à six mois de son fils pour la Tunisie. En fait, la révélation, terrifiante, sera tout autre. Avec son poids de cynisme et de cruauté de la part des dirigeants d’un régime dictatorial. Quelle ruse, infiniment tendre, le vieil homme usé par le deuil et la douleur, va-t-il trouver pour cacher un temps à son épouse la disparition de leur enfant mort au combat ?

Mise en scène subtile de l’altérité menacée par la montée de l’intolérance

Le duo de jeunes cinéastes tient grandement compte de la vision du directeur de la photographie, Farshadi Mohammadi, dans le processus de réalisation. Selon ce dernier, « l’histoire de cette famille est si triste qu’il est nécessaire de la filmer de la plus belle manière possible ». Dès les premières scènes, au fil des variations des saisons suivant les trois périodes et les trois paysages différents retenus, la ligne du récit et les partis-pris éclairent en finesse la noirceur du propos : déclinaisons des lumières, plans fixes prolongés alternant avec des plans d’ensemble à distance des destins qui se jouent, renforcés par le recours délibéré aux hors champs (le viol de Mohammad, le corps du mari mort de Leila, la dépouille du fils de Qasem ‘mort en martyr’) coexistent avec des regards révélateurs de moments d’intensité dramatique ou d’émotions à fleur de peau, au cœur d’environnements ou de décors contrastés (campagne, bord de mer, ville), la composition musicale de Frédéric Alvarez, par son lyrisme retenu et sa légèreté apparente, introduisant aussi, pour sa part, un certain retrait par rapport à la violence de l’oppression subie par les protagonistes.

Grâce au jeu nuancé des comédiens, la stratégie de survie des personnages de réfugiés afghans qu’ils incarnent prend toutes ses dimensions avec la nécessité du mensonge et de la duplicité à déployer pour sauver leur peau et leur dignité.

Ainsi Raha Amirfazli et Alireza Ghasemi parviennent-ils à mettre au jour par la puissance suggestive de leur mise en scène le sort terrible réservé aux réfugiés afghans en Iran. En tant qu’exilé.es l’une et l’autre loin de leur pays natal depuis deux ans, l’Iran, elle et lui savent à quel point leur démarche artistique les engage et nous regarde.

Comme le confie encore Raha, « dans une période où le nationalisme gagne la planète entière, l’altérité est une question centrale.[…]C’est très compliqué d’envisager le futur. Tout ce que Alizera et moi nous pouvons faire pour le moment ce sont des films en espérant qu’ils aient un impact positif, qu’ils apportent un regard éclairé… ».

Samra Bonvoisin

Au pays de nos frères, film de Raha Amirfalzi & Alireza Chasemi-sortie le 2 avril 2025-

Festivals et récompenses : Sundance, Prix de la meilleure réalisation 2024 ; FFI de Saint-Jean-de-Luz, Grand Prix de la meilleure interprète féminine 2024 ; Festival du film d’histoire de Pessac, Prix du Jury professionnel 2024 ; autres Festivals (Brésil, République Tchèque, Pays Bas, Pologne, France), avec Sélections et récompenses.