Approche épistémologiqueGrammaire, ou grammatique ? C’est avec ces termes que Bernard Combettes tentait d’éclaircir les redoutables ambiguïtés du terme lors de la journée de l’ONL en 2006…

Pour lui, le mot « grammatica » aurait pu être traduit en français par grammatique (de la même famille que mathématique, linguistique ou phonétique – étude de…). Il a été basculé en français en grammaire (comme annuaire, syllabaire, dictionnaire), ce qui renvoie plutôt à l’idée de collection, de manuel… De « science », on passe à « recueil ».

Or, le sens du mot est aujourd’hui polysémique. Le dictionnaire en donne une liste de définitions édifiantes :– La « grammaire » peut être entendue comme un système de régularités, présent dans toute langue. Mais quand les programmes demandent l’ »enseignement de la grammaire », cela ne se confond pas avec l’ »enseignement de la langue ». Faut-il donc enseigner des règles immuables et gravées dans le marbre ?– Le terme grammaire peut aussi signifier la description du système linguistique…– … ou se limiter à la description spécifique de la morphosyntaxe (excluant le lexique et la conjugaison, par exemple…) : – Il peut aussi référer à l’ouvrage qui permet d’enseigner ce système (on achète une grammaire comme un dictionnaire, mais on n’achète pas un algèbre)– … ou encore au moment pédagogique où, en classe, on enseigne la grammaire.

Evidemment, on voit immédiatement les problèmes didactiques redoutables que cela va poser à l’Ecole, pour savoir quelle langue enseigner, ou de quelle description a-t-il besoin. Nombre de pays (anglo-saxons) n’en font pas l’enseignement explicite : leur système lignuistique est très différent du nôtre. Or, l’enseignant français a d’ébord besoin d’une compréhension claire du système de la langue. « Pour que les enfants ne fassent pas trop de grammaire, il faut que l’enseignant en fasse beaucoup » écrit Combettes. Quelle que soit la décision pédagogique qu’il prendre pour son l’enseignement, il a d’abord besoin de maîtriser ce dont quoi on parle.

Cinquante ans de va-et-vientQuand on observe l’histoire de l’enseignement de la grammaire (André Chervel en est un connaisseur incomparable), on constate que le but était double : de Lhomond à Chapsal, on veut à la fois instaurer un usage « correct » de la langue en éradiquant les dialectes et langues locaux, et permettre d’orthographier correctement les mots, notamment les accords, dans une pédagogie déductive (la règle, puis l’application de la règle). Chervel indique même que c’est l’inflation de cette « grammaire scolaire », savoir spécifique construit au cours du XIXe par les maîtres de l’enseignement primaire, qui sera à l’origine du blocage de l’évolution de l’orthographe, comme en témoigne aujourd’hui encore la difficulté à faire appliquer les presctiptions d’usage de norme orthographique « rectifiée » (voir l’article sur l’orthographe).

A la lumière des linguistes, dans les années 1960 et 1970, de nouvelles instructions pour l’enseignement du français sont publiées en 1973, dans la suite des travaux de la commission Rouchette. Ils insistent au contraire sur la communication et la transversalité. Les programmes de 1995 inventent la « maîtrise de la langue », ceux de 2002 l’observation réfléchie de la langue (ORL). L’enseignement préconisé est inductif : on observe, on compare, on déduit, on range, on classe, on nomme…

2007 marque un nouveau changement radical de cap net du discours, avec l’appel à des « leçons systématiques et progressives », mais l’entrée en vigueur du « socle commun » introduit également les notions de «connaissances, capacités et attitudes », qui impliquent toujours de recourir à « des modalités de travail basées sur l’observation, la manipulation et la formalisation de règles ».

Que sait-on sur la grammaire ?L’apprentissage de la grammaire exige un temps important et progressif de conceptualisation qui n’est même pas forcément terminée à l’âge adulte. C’est un véritable « champ conceptuel », au sens de Vergnaud : « un espace de situations-problèmes dont le traitement implique des concepts et des procédures de plusieurs types en étroite connexion ». Il se constitue par paliers successifs, avec une capacité d’abstraction de plus en plus grande, mais les enseignants n’ayant pas toujours les éléments précis pour mesurer les acquis réels de compétences chez leurs élèves.

Concept et conceptualisation

Le concept est une étiquette, un attribut, une propriété de l’objet donné, qui en possède plusieurs : ce mot est un verbe, un nom, un complément… La conceptualisation est un processus : former des concepts, c’est catégoriser pour limiter la complexité du monde, par des « stratégies mentales » inconscientes, disait Bruner. C’est un processus progressif, modifiable en fonction du « stock des savoirs personnels ». L’art grammatical n’est pas naturel, la grammaire s’apprend, se pense, avec le temps.

Pour catégoriser, pour conceptualiser, toute discipline prend appui sur sa « métalangue » : les mots qui lui permettent de nommer les catégories et les concepts. En grammaire, ce sont des mots comme verbe, temps, sujet, adjectif, passé composé… En cours d’apprentissage, des termes intermédiaires provisoires peuvent être utilisés pour aider à penser («nom de famille du verbe » pour « infinitif »).

A l’Ecole primaire, si on en croit les spécialistes du développement, on passe d’une grammaire « implicite » dans les petites classes à une grammaire « explicite ». Le sujet développe progressivement sa capacité « métalinguistique » : pouvoir raisonner explicitement sur la syntaxe d’une phrase, et contrôler progressivement l’usage qu’il fait des règles de grammaire, quand il produit des textes. Certaines compétences sont dites « procédurales » (on sait faire correctement sans expliciter les règles), d’autres « déclaratives » (on peut justifier par des règles énoncées verbalement).

Dans les activités de classe, la « secondarisation » (passer des concepts quotidiens aux concepts scientifiques), selon le mot de Bakhtine, implique de pouvoir décontextualiser, au-delà de la situation initiale. Mais certains élèves, restant collés à la tâche (coller, compléter, ranger, déplacer, remplacer…), s’enferment dans l’agir scolaire, quand d’autres décodent le sens de l’activité, distinguant la tâche scolaire de sa signification (ils savent ce qu’il y a à apprendre, pas seulement ce qu’il y a à faire…).

Les objets scolaires, dit Bernard Schneuwly, psychologue genevois, sont donc à enseigner, à interroger, à faire décoder. On n’utilise plus la langue pour communiquer, mais comme objet spécifique d’étude. Or, dit Bernard Lahire, sociologue, c’est une activité qui risque de mettre à distance les élèves culturellement les plus éloignés de l’Ecole, pour qui la langue se résume à ses fonctions de communication : il ne s’agit pas seulement de parler (ou d’écrire), mais de comprendre comment on parle (ou on écrit). Ce n’est qu’en parvenant à la « secondarisation » que l’élève distingue « ce qu’il y a à apprendre ».

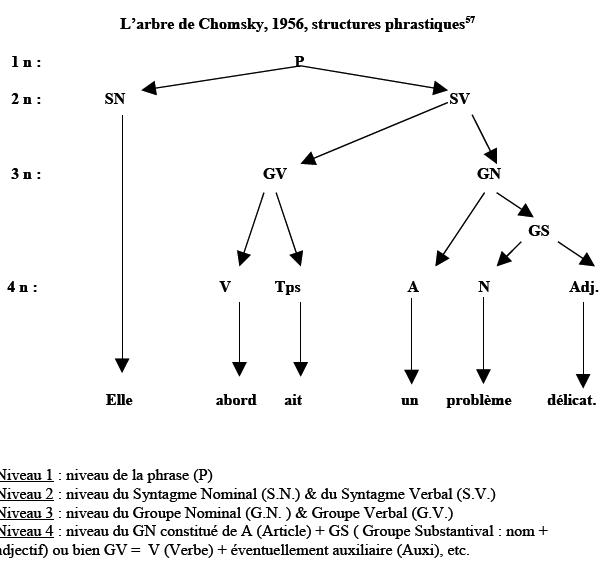

L’apport décisif de Chomsky La grammaire générative et transformationnelle, diffusée en France par Charmeux et Genouvrier dans les années 1970, voulait pouvoir « rendre compte de la manière dont l’enfant se constitue la syntaxe » pour lui permettre de produire et comprendre… Il s’agissait de concevoir chaque phrase en fonction d’un modèle de base (la structure de base) sur lequel on peut appliquer un nombre fini de « règles de réécriture » impliquant des choix de transformation. Mais comme son modèle « innéiste » avait été critiqué, la « transposition didactique » de cette théorie fut difficile : ses simplifications, les outils utilisés (arbres, diagrammes…), la terminologie (« axe paradigmatique » et « syntagmatique ») laissa bien démunis et circonspects nombre d’enseignants qu’on tenta de former à la hussarde à ces nouveaux modèles. Faute de pouvoir facilement s’intégrer dans les pratiques des enseignants, elle subit à mains égards le même destin que les «mathématiques modernes » dont le greffage fut également tenté à l’époque.

La grammaire générative et transformationnelle, diffusée en France par Charmeux et Genouvrier dans les années 1970, voulait pouvoir « rendre compte de la manière dont l’enfant se constitue la syntaxe » pour lui permettre de produire et comprendre… Il s’agissait de concevoir chaque phrase en fonction d’un modèle de base (la structure de base) sur lequel on peut appliquer un nombre fini de « règles de réécriture » impliquant des choix de transformation. Mais comme son modèle « innéiste » avait été critiqué, la « transposition didactique » de cette théorie fut difficile : ses simplifications, les outils utilisés (arbres, diagrammes…), la terminologie (« axe paradigmatique » et « syntagmatique ») laissa bien démunis et circonspects nombre d’enseignants qu’on tenta de former à la hussarde à ces nouveaux modèles. Faute de pouvoir facilement s’intégrer dans les pratiques des enseignants, elle subit à mains égards le même destin que les «mathématiques modernes » dont le greffage fut également tenté à l’époque.

Donner du sens à la grammaire, une gageure ?

Du coup, la mise en œuvre des instructions officielles de 2002 fut difficile. La richesse de leur contenu, peu accompagnée localement, laissa souvent désemparés les enseignants devant les difficultés de la mise en œuvre de l’Observation Réfléchie de la langue. Sommés de « changer », certains entendirent qu’il ne fallait plus enseigner, qu’il suffisait d’entraîner le « dire » pour que le « comprendre » advienne. Il ne sert à rien, désormais, de savoir que ce n’était pas ce que disaient les programmes de 2002 : une fois de plus, l’injonction seule ne produit pas de changement.

En effet, les savoirs des courants cognitivistes rejoignent ceux des approches vygotkiennes, sur le fait qu’il faut « mettre des mots sur les catégories » pour accéder au sens et savoir orthographier. S’il est certes contre-productif de mettre trop précocément l’accent sur un apprentissage systématique du métalangage grammatical, c’est la catégorisation progressive qui permet d’accéder à la « secondarisation », de pouvoir prendre le langage comme objet d’étude. En cherchant à comprendre « comment ça fonctionne », on aide à écrire, mais on aide aussi à penser.

Toute réflexion grammaticale est donc conscientisation d’une connaissance implicite, d’une pratique qui n’est pas formellement exprimée. La prise de conscience par l’exercice grammatical construit le passage d’un implicite à un explicite. Mais contrairement à ce qui se passe dans les autres disciplines, la grammaire ne transmet pas un savoir extérieur, facile à objectiver : la langue appartient au sujet, elle forme une composante forte de sa personnalité et de son développement. L’élève doit faire l’effort de se décentrer. Les progrès ne sont souvent appréciables que sur le long terme, il n’y a pas pour l’élève de rapides résultats tangibles, ce qui peut décourager l’élève ou lui faire perdre le sens de ce qu’il effectue, ne percevant le moment de grammaire que comme activité abstraite, mécanique et ennuyeuse.

La question du sens, pour les élèves, des activités grammaticales, est donc un enjeu premier pour permettre d’apprendre.