• …et pourtant ce débat est vraisemblablement nécessaire aujourd’hui

• Que doit apprendre l’élève à l’école concernant la division ?

• Un exemple d’enseignement de la division selon les programmes de 1945

• Un exemple d’enseignement de la division tel qu’il se fait souvent aujourd’hui

• La division et les programmes de 2002

• Les programmes de 2002 et la conceptualisation : un manque de cohérence

• Et l’avenir ? [ + Bibliographie ]

|

Rémi Brissiaud (a)

MC de Psychologie cognitive à l’IUFM de Versailles

Équipe « Compréhension, Raisonnement et Acquisition de Connaissances »

Laboratoire Paragraphe (Paris 8)

Un débat qui n’est pas sans danger …

Un vaste mouvement de réformes pédagogiques s’est développé dans la deuxième moitié du XXe siècle en mathématiques comme en français. Un bilan de ce mouvement concernant l’école maternelle et élémentaire en serait inégal, mais il ne serait sûrement pas négatif. Or, depuis plusieurs années, des personnes de sensibilités politiques, de fonctions et de statuts divers s’organisent en vue d’obtenir un retour aux pratiques pédagogiques d’avant ce mouvement. En français, leur mot d’ordre est notamment le retour à « la syllabique pure » pour l’apprentissage de la lecture. En mathématiques, elles prônent un retour aux programmes de 1945, ceux qui ont eu cours jusqu’en 1970, date de la réforme dite des mathématiques modernes. Elles exigent en particulier le retour à l’enseignement des 4 opérations dès le CP. C’est ainsi que le ministère de l’Éducation Nationale a officiellement autorisé divers enseignants réunis dans un Groupe de Réflexion Interdisciplinaire sur les Programmes (Grip) à « expérimenter cette réforme » dans plusieurs classes (1).

En fait, le ministre a déjà annoncé qu’il allait lancer le chantier de la rénovation de l’enseignement du « calcul » lors du Conseil des Ministres du 12/04/2006. Si cela signifiait une volonté d’organiser un vaste mouvement de réflexion sur l’état de l’enseignement des mathématiques en France pour préparer un éventuel changement des programmes, le ministre serait dans son rôle et cela n’aurait rien de scandaleux. Mais on peut craindre que, comme pour la lecture, des décisions précipitées soient prises, sans concertation préalable.

Le sens de la responsabilité devrait pourtant porter les hommes politiques à y réfléchir à deux fois aujourd’hui avant d’engager pour les mathématiques un processus analogue à celui qu’ils ont enclenché pour la lecture en début 2006. À force de campagnes médiatiques laissant croire que les pratiques pédagogiques iraient de mal en pis, la suspicion des parents ne fait que croître et les enseignants exercent de plus en plus leur profession « sous pression ». Ils doivent de plus en plus souvent se justifier de leurs pratiques auprès des parents. Ça leur est difficile parce que, dans les médias, les prises de position sont souvent caricaturales et cela ne prépare guère les parents à un échange constructif. Or, pour qu’une pédagogie soit efficace, une certaine confiance est nécessaire entre les différents membres de la communauté éducative. Actuellement, après diverses campagnes mettant en cause l’école publique, ses programmes, ses personnels et ses méthodes, la confiance des familles envers l’institution scolaire s’est dégradée et l’efficacité de celle-ci en pâtira vraisemblablement dans les années à venir.

…et pourtant ce débat est vraisemblablement nécessaire aujourd’hui

Le débat public n’est pas sans danger et pourtant, concernant l’enseignement des mathématiques, il est vraisemblablement nécessaire aujourd’hui. En effet, le fait qu’il faille enseigner les quatre opérations dès le CP semble tellement aller de soi dans l’esprit de nombreux hommes politiques et d’une grande part de l’opinion que seul un débat réellement argumenté peut laisser espérer qu’une telle décision ne sera pas prise à l’emporte-pièce.

Cette idée que les programmes puissent être « bousculés » n’est nullement une lubie. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre l’exemple du rapport de la commission parlementaire Rolland sur l’enseignement des disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire. Dans une partie consacrée à l’enseignement des mathématiques à l’école (p. 35), le rapporteur évoque « les querelles byzantines » qui ont accompagné l’élaboration des programmes de 2002 en mathématiques. La commission a entendu MM. Lafforgue, Demailly et Delord (2), trois des principaux partisans du retour à l’enseignement des quatre opérations dès le CP et les parlementaires leur opposent le point de vue de Roland Charnay, considéré comme le « père des programmes de 2002» et pour qui la résolution de problèmes doit être à la fois source et critère du savoir mathématique (3). Le rapporteur de la commission dit que : « la mission déplore ce faux débat entre savoirs et compétences même si il y a eu pendant des années une certaine dérive pédagogique trop axée sur les mécanismes intellectuels de l’apprentissage. »

Les parlementaires ont également voulu m’entendre et ils semblent avoir été sensibles à certains aspects du discours que je leur ai tenu. Ils notent par exemple que : « Tout en regrettant que les psychologues n’aient pas été associés à l’élaboration des programmes, (Rémi Brissiaud) propose une sorte de synthèse des diverses positions. Selon lui, il est souhaitable d’enseigner la multiplication en CE1 et la division en CE2. Il ne faut pas trop retarder le moment où l’on aborde ces notions car si le temps d’apprentissage est trop court, ce sont ceux qui apprennent le plus vite qui s’en sortent le mieux. Il faut trouver un juste équilibre pour faire aussi la part à l’enseignement qui essaie de faire comprendre au plus grand nombre d’élèves la raison d’être des concepts arithmétiques, pourquoi les hommes les ont inventés, en quoi ils sont des outils pour affronter la réalité. Il ne faut pas revenir à ce qu’on faisait avant, quand on apprenait par cœur, car seul un petit nombre élèves étaient alors en mesure de s’interroger par eux-mêmes sur le pourquoi des choses. »

Et pourtant, dans leurs recommandations finales (p. 77), on lit qu’il faudrait… « développer l’apprentissage des techniques opératoires des quatre opérations dès le cours préparatoire » ! Les parlementaires maintiennent cette recommandation alors que, dans le corps de leur rapport, ils semblent considérer qu’une autre, explicitement différente, est la plus raisonnable !

Enfin, on ne peut pas trop se rassurer en lisant le texte du décret instituant un socle commun : « Il est nécessaire de créer aussi tôt que possible à l’école primaire des automatismes en calcul, en particulier la maîtrise des quatre opérations qui permet le calcul mental ». Si le sens est autant dans le texte que dans le contexte, cette formulation peut être aisément interprétée comme une prise position en faveur des tenants du retour aux programmes de 1945.

Que faire, lorsque l’on ne veut pas baisser les bras en attendant que tombe la mauvaise nouvelle de cette prochaine « réforme » ? Il n’y a guère d’autre choix que de continuer à expliquer, de la manière la plus précise possible, pourquoi un retour à l’enseignement des quatre opérations dès le CP serait catastrophique. C’est le but de ce texte.

C’est l’enseignement de la division à l’école qui, dans un premier temps, servira de fil conducteur : Delord, Demailly et Lafforgue proposent que les élèves apprennent à poser des divisions par 2, 4 et 5 dès le CP. Je voudrais avant tout montrer que lorsqu’on l’analyse à la lumière des connaissances disponibles en psychologie cognitive, le retour aux pratiques pédagogiques de 1945 ne se justifie d’aucune façon. Cependant, le point de vue développé ne sera pas seulement critique par rapport à un éventuel retour aux programmes de 1945, il le sera aussi par rapport à certaines conceptions pédagogiques qui ont cours aujourd’hui : en effet, l’analyse développée ne serait guère crédible si on laissait croire que la situation actuelle est idyllique, alors que les documents d’application des programmes de 2002 proposent de ne commencer à poser des divisions qu’au… CM2 (4) !

Cependant, j’essaierai de montrer qu’il ne convient pas de condamner et de bouleverser les pratiques pédagogiques actuelles. En effet, dans les classes, la plupart des enseignants ont profité de la définition des programmes par cycles (et non par année scolaire) pour adopter des progressions qui, sur ce sujet, ne se conforment ni aux instructions officielles de 1945, ni aux propositions des documents d’application et d’accompagnement des programmes de 2002. Ils enseignent la division au CE2 et leurs élèves posent leurs premières divisions dès ce niveau de la scolarité et ils ont certainement raison de faire cette lecture des programmes.

Que doit apprendre l’élève à l’école concernant la division ?

Une des missions de l’école est d’aider les enfants à comprendre la division ; elle doit aussi leur apprendre le « bon usage » de cette opération. Les psychologues, pour exprimer ces idées, disent souvent que les élèvent doivent s’approprier le concept de division. Mais qu’est-ce qu’un concept ?

Une réponse précise à cette question ne serait pas la même suivant la nature des concepts concernés (Keil, 1979). Les concepts renvoyant à des entités naturelles (le concept d’animal, par exemple) ne se construisent pas comme ceux renvoyant à des artefacts (celui de tournevis, par exemple) ou à des entités de nature morale (la tricherie, par exemple). Mais il existe quand même une caractéristique commune à tout processus de conceptualisation : conceptualiser conduit à regrouper au sein d’une même catégorie des entités qui, auparavant, apparaissaient différentes. De manière plus précise, cela consiste à considérer ces entités comme identiques d’un certain point de vue, alors qu’auparavant, et de ce même point de vue, elles apparaissaient différentes.

Concernant le concept d’animal, par exemple, les enfants de 3-4 ans considèrent très tôt que le chat est un animal parce qu’il se déplace par auto-mouvement, parce qu’il boit et mange. Mais une propriété est également importante à leurs yeux et concourt à ce qu’ils le considèrent comme un animal : le fait que les « mamans chats » aient des « bébés chats » et qu’elles les cajolent. En revanche, ils ne considèrent pas d’emblée le ver de terre comme un animal parce qu’ils ne lui attribuent pas un tel comportement (Carey, 1985). Lorsqu’on montre à un enfant de 3-4 ans un grand ver de terre et un petit ver de terre, il n’admet pas facilement que le petit puisse être le « bébé » du grand ; les jeunes enfants n’attribuent pas de relations de maternage aux vers de terre. Ils ont raison, mais ceci ne les aide guère à considérer le ver de terre comme semblable aux autres animaux qui leur sont plus familiers. Regrouper, au-delà de leurs différences, le ver de terre et le chat dans la même catégorie des animaux est un progrès dans l’appropriation de ce concept (c’est comprendre que la propriété de maternage n’est pas essentielle). Par ailleurs, un tel processus de réduction de la diversité est un processus d’adaptation parce qu’il permet des anticipations (si le ver de terre est un animal, on peut anticiper qu’une observation attentive de celui-ci devrait nous conduire à discerner une bouche, alors que cette propriété n’est pas saillante chez le ver).

Concernant un concept arithmétique comme la division, quelles sortes d’entités s’agit-il de regrouper au-delà de leurs différences ? Deux réponses sont possibles à cette question selon que l’on s’intéresse aux situations de divisions ou aux procédures permettant d’effectuer une division :

1°) la conceptualisation de la division par n permet notamment de regrouper les situations de partage en n parts égales et celles de groupement par n parce que la division est un mode de traitement commun à ces deux sortes de situations.

2°) la conceptualisation de la division permet aussi de regrouper les procédures permettant de réaliser un partage en n parts égales et les procédures permettant de réaliser un groupement par n parce que ces procédures conduisent aux mêmes résultats numériques (nous dirons qu’elles sont équivalentes) (5).

La division : un mode de traitement commun aux situations de partage et de groupement

Ce premier point de vue est celui des usages de la division. De façon systématique avant 1970, et encore très souvent aujourd’hui, deux grands usages de la division étaient distingués et explicitement présentés aux élèves. Cette opération permet : 1°) de connaître la valeur d’une part quand on partage une quantité de façon équitable en n parts égales et 2°) de connaître le nombre de groupes de n qu’il est possible de former avec cette même quantité.

En fait, cela ne vient pas immédiatement à l’esprit qu’une caractéristique essentielle de la division par n est d’être un mode de traitement commun aux situations de partage en n et de groupement par n parce que dans le langage quotidien, le mot « diviser » fonctionne comme synonyme de « partager ». Une personne qui dispose d’une collection d’objets devant elle et à qui l’on demande de la diviser par 4, forme systématiquement 4 parts égales avec ces objets (en laissant de côté les 1, 2 ou 3 objets qui ne peuvent pas être répartis et qui constituent ainsi le reste). Jamais la consigne de « diviser par 4 » ne conduit cette personne à former des groupes de 4 (en laissant de côté les 1, 2 ou 3 objets qui ne peuvent pas être groupés et qui constituent ainsi le reste). Cet état de fait doit évidemment être pris en compte pour penser une progression pédagogique concernant la division à l’école.

La division comme symbole de l’équivalence entre les procédures de partage et de groupement

De façon systématique avant 1970, et encore très souvent aujourd’hui, les maîtres font calculer les divisions posées « en potence » en oralisant chaque calcul partiel de la manière suivante : « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? ». Comme le mot « diviser » fonctionne dans le langage quotidien comme synonyme de « partager », la signification typique de cette formule est : « a partagé en b parts égales, ou encore : Avec a combien de groupes de b peut-on former ? ». Pourquoi les enseignants font-ils prononcer cette formule?

En premier lieu, il faut savoir que, longtemps, pour effectuer des calculs présentés de manière symbolique (la recherche du quotient et du reste de divisions comme 152 : 50 ? (6) ou 152 : 3 ? par exemple) les élèves ont besoin de s’imaginer des scénarios correspondants à ces écritures.

Or la formule « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? » suggèrent aux élèves qu’ils peuvent, au choix, s’imaginer un scénario de partage en b parts égales ou un scénario de groupement par b pour trouver la solution. Dans le cas de 152 : 50 ?, par exemple, il vaut mieux s’imaginer un scénario de groupement par 50 (152, c’est 3 groupes de 50 et encore 2) alors que dans le cas de 152 : 3 ?, le scénario de groupement par 3 conduit à imaginer un très grand nombre de groupes de 3 : 10 groupes de 3, c’est 30 ; 20 groupes, c’est 60… Dans le cas de 152 : 3 ?, donc, il vaut mieux s’imaginer 3 personnes et un scénario de partage équitable entre ces 3 personnes (152, c’est 3 parts de 50 et encore 2).

Mais pourquoi peut-on ainsi, au choix, se référer à l’un ou l’autre de ces scénarios ? Parce que la procédure activée par un scénario de partage conduit aux mêmes résultats numériques (même quotient, même reste) que la procédure activée par un scénario de groupement. Par exemple, on a vu que dans le cas de 152 : 3 ?, un scénario de partage donne facilement la solution (q = 50 et r = 2). Mais si, pour calculer 152 : 3 ?, on avait continué le raisonnement amorcé plus haut qui, lui, est fondé sur un groupement : 10 groupes de 3, c’est 30 ; 20 groupes, c’est 60… on aurait abouti à : 50 groupes de 3, c’est 150 et, donc, 152, c’est 50 groupes de 3 et encore 2, c’est-à-dire 152 contient 50 fois 3 et encore 2 (q = 50 et r = 2). Ce raisonnement est plus laborieux, mais il aboutit aux deux mêmes nombres. En ce sens, les deux sortes de procédures sont équivalentes et la division est l’opération arithmétique qui résulte de cette équivalence et la symbolise, équivalence hautement intéressante parce qu’elle permet de substituer un calcul très économique à un autre, bien plus long. Or une telle équivalence est loin d’aller de soi pour les enfants.

Une équivalence entre procédures qui est loin d’aller de soi

De nombreux travaux montrent qu’avant d’apprendre la division à l’école, les situations de groupement par n et celles de partage en n parts égales apparaissent aux enfants comme très différentes du point de vue des traitements numériques qui leur sont appropriés (voir notamment : Kouba, 1989 et, pour une synthèse : Verschaffel & De Corte, 1997).

Considérons par exemple ce problème de groupement par 3 : « Avec 13 gâteaux, combien peut-on faire de paquets de 3 gâteaux ? ». Beaucoup d’enfants d’école maternelle, de CP ou de CE1 savent résoudre ce problème avant tout enseignement de la division. Lorsqu’ils disposent de jetons, les enfants simulent la situation décrite dans l’énoncé en créant une collection de 13 jetons, en les groupant par 3 puis en comptant les groupes de 3 formés.

Considérons maintenant ce problème de partage en 3 parts égales : « On partage équitablement 13 images entre 3 enfants. Combien d’images chaque enfant reçoit-il ? ». Avec des jetons, les enfants résolvent ce problème par une procédure de distribution : ils dessinent par exemple 3 bonshommes, ils donnent d’abord un jeton à chacun d’eux, puis un autre jeton, etc.

Ce qu’il est important de savoir, c’est que pour les enfants, ces deux résolutions n’ont rien de commun : dans un cas, pour connaître la solution numérique, il faut compter des groupes de 3, dans l’autre, celle-ci s’obtient en comptant 1 à 1 les objets qui ont été attribués à l’un quelconque des bonshommes. On compte des groupes de 3 dans un cas, des unités simples dans l’autre ; ça n’a rien à voir !

Mais peut-être l’usage de jetons empêche-t-il les enfants de prendre conscience que ces deux types de situations peuvent être traitées de manière identique ? Parfois, ce n’est pas lorsqu’on est plongé dans l’action qu’on en perçoit le mieux les propriétés. Qu’en est-il lorsque les enfants ne disposent pas d’objets ? Une recherche récente a montré qu’en 5e année d’école et en l’absence d’un enseignement de la division, ils ne tissent encore aucun lien entre les procédures numériques qu’ils utilisent pour traiter chacune des deux sortes de situations ! (Abrose, Baek et Carpenter, 2003).

Concernant des enfants plus jeunes (Brissiaud, 2004a ; Brissiaud & Sander, 2004), les deux problèmes de groupement suivants ont été proposés oralement à 110 élèves de début de CE1 dans des conditions où ils n’avaient aucun matériel et où, disposant seulement d’une minute pour répondre, ils n’avaient pas le temps de faire un schéma pour simuler ce qui est dit dans l’énoncé (les taux de réussite sont indiqués entre parenthèses) :

- G1 : « Avec 40 gâteaux, combien peut-on faire de paquets de 10 gâteaux ? » (R = 52 %)

- G2 : « Avec 40 gâteaux, combien peut-on faire de paquets de 4 gâteaux ? » (R = 15 %)

Les deux énoncés utilisent les mêmes mots et pourtant les taux de réussite sont très différents. Par ailleurs, c’est le problème avec les plus grands nombres (40 et 10) qui est le mieux réussi alors qu’on pourrait penser qu’il est plus difficile de calculer avec des grands nombres. Comment expliquer cette grande différence entre les taux de réussite aux deux problèmes ? Cela s’explique en considérant que les enfants, même lorsqu’ils ne disposent pas d’objets physiques à manipuler, continuent à simuler l’action de groupement décrite dans l’énoncé, mais ils le font alors à l’aide d’un comptage de n en n. Dans le cas du problème G1, ils disent 10 en levant 1 doigt qui représente un paquet de gâteaux, puis 20 (2 doigts sont levés pour 2 paquets), 30 (3) et enfin 40 (4 doigts pour 4 paquets). Dans le cas du problème G2, ils disent 4 en levant 1 doigt, 8 (2), 12 (3), 16 (4), etc. Mais, d’une part il est plus difficile de compter de 4 en 4 que de 10 en 10 et, d’autre part, pour obtenir le même nombre, 40, la procédure est beaucoup plus longue avec 4. Aussi, seuls les très habiles compteurs peuvent-ils réussir.

Or, dans la même recherche, les mêmes élèves devaient également résoudre, dans des conditions identiques, les problèmes de partage suivants :

| P1 : « On partage 40 images entre 10 enfants en faisant des parts égales. Combien d’images chaque enfant va-t-il recevoir ? » | (R = 10 %) |

| P2 : « On partage 40 images entre 4 enfants en faisant des parts égales. Combien d’images chaque enfant va-t-il recevoir ? » | (R = 48 %) |

Là encore, on observe une grande différence entre les taux de réussite à P1 et P2, mais les résultats sont inversés : c’est le problème P1, celui qui contient les nombres 40 et 10, qui est le plus difficile.

En comparant les résultats aux deux types de problèmes, on s’aperçoit que G1 (groupement) et P1 (partage) contiennent les mêmes nombres (40 et 10) mais que leurs taux de réussite sont très différents (52% vs. 10%) ; il en est de même des problèmes G2 et P2 qui, eux aussi, sont formés avec les mêmes nombres (40 et 4). On est donc sûr qu’avant d’avoir appris la division à l’école, les élèves ne résolvent pas de la même manière les problèmes de groupement par n et de partage en n parts égales.

Il est important de remarquer que les résultats obtenus aux problèmes de partage s’expliquent eux aussi du fait que les enfants simulent mentalement la situation décrite dans l’énoncé. Mais dans ce cas, il serait difficile de simuler mentalement la distribution 1 à 1 parce que la réalisation de cette procédure avec des objets physiques s’appuie sur des indices perceptifs : c’est le fait que la dernière personne est servie qui indique la fin d’un tour de distribution. Aussi les enfants simulent-ils mentalement le résultat de cette distribution et non la distribution elle-même : ainsi, dans le cas du problème P2, ils s’imaginent 4 personnes et se demandent ce qu’il faut mettre devant chacune d’elles pour que le total fasse 40. C’est ainsi que l’énoncé « 40 partagé en 4 » est recodé sous la forme : « 4 fois ? font 40 ». Dans le cas de ce problème P2 la solution est simple : 4 fois 10, 40. Dans le cas de P1, le partage se fait en 10 parts ; ils s’imaginent donc 10 personnes, et l’énoncé « 40 partagé en 10 » est recodé sous la forme : « 10 fois ? font 40 ». Mais cela ne les conduit pas au résultat car la relation numérique « 10 fois 4, 40 » vient beaucoup moins facilement à l’esprit que « 4 fois 10, 40 ».

En fait, ce type de comportement est très général et ne concerne pas seulement les problèmes de partage et de groupement. Les recherches en psychologie (cf. Verschaffel & De Corte, 1997) ont montré qu’avant tout enseignement des opérations arithmétiques, les enfants sont susceptibles de résoudre une grande variété de problèmes arithmétiques mettant en jeu des ajouts, des retraits, des ajouts répétés n fois, des partages, etc. Ces recherches ont montré que les procédures informelles utilisées par les enfants sont toujours des procédures de simulation de la situation décrite dans l’énoncé et qu’elles sont de l’un des trois types suivants : 1°) simulation par l’action avec des objets physiques ; 2°) simulation par une procédure de comptage et 3°) simulation par l’usage de relations numériques connues.

Dans le cas qui nous intéresse, ce qu’il importe de savoir est :

- Que les problèmes de groupement : « En a combien de fois b ? », sont faciles à résoudre quand a contient peu de fois b (par exemple : « en 40, combien de fois 10 ? » et, plus tard, « en 152, combien de fois 50 ?) et quand les multiples de b sont faciles à calculer (ce qui est le cas des multiples de 10 et de ceux de 50).

- Que les problèmes de partage : « si a unités sont partagées en b parts égales, quelle est la valeur d’une part ? », sont faciles à résoudre quand le recodage sous la forme « b fois ? égale a » active une relation numérique connue (par exemple : « 40 partagé en 4 parts égales » qui se recode sous la forme : « 4 fois ? font 40 » et, plus tard, « 153 partagé en 3 parts égales » qui se recode sous la forme « 3 fois ? font 153 »).

s

Les enjeux de la scolarisation

À la lumière des résultats précédents, les enjeux de la scolarisation sont les suivants :

1°) Le premier enjeu est de développer chez tous les élèves la compétence à résoudre des problèmes simples de groupement et de partage en simulant les actions décrites dans l’énoncé avec des objets physiques ou en faisant un schéma papier-crayon pour repésenter par écrit ces objets physiques. Au début du CP, par exemple, la résolution d’un problème de groupement par 3 est loin de conduire à une réussite totale. À cet âge, en effet, compter des groupes de 3 ne va pas de soi : il faut dire « un » alors qu’on voit et pointe « trois » jetons ; il faut donc considérer que le « un » du comptage (l’unité) est une pluralité et cela va à l’encontre de ce que les enfants ont appris jusque-là.

Il semble de bon sens qu’il conviendrait d’atteindre cet objectif avant d’amorcer l’enseignement de la division elle-même, c’est-à-dire avant tout enseignement de sa propriété essentielle : l’équivalence entre les procédures de groupement par n et de partage équitable en n parts. En effet, comment pourrait-on espérer qu’un enfant s’approprie l’équivalence entre deux procédures s’il ne maîtrise pas la forme la plus rudimentaire de l’une d’elles ?

Par ailleurs, on a vu qu’en début CE1 et lorsque les élèves n’utilisent pas de matériel, seule une moitié d’entre eux est capable de résoudre des problèmes très simples tels que G1 (40 unités groupées par 10) et P2 (40 unités partagées en 4). Un autre objectif est donc que l’autre moitié des élèves apprenne à le faire, que ce soit par une procédure de comptage ou en utilisant une relation numérique connue. L’idéal serait évidemment que les enfants utilisent le plus souvent possible des relations numériques connues et, donc, qu’ils en connaissent un grand nombre et pas seulement celles où 10 est l’un des facteurs. Considérons par exemple le problème : « On partage 18 images entre 3 enfants en faisant des parts égales. Combien d’images chaque enfant va-t-il recevoir ? ». Ce serait bien que les élèves sachent assez tôt dans leur scolarité le résoudre parce qu’ils recodent ce problème sous la forme : « 3 fois ? font 18 » et répondent en activant la relation numérique : « 3 fois 6, 18 ».

2°) Le deuxième enjeu est que les élèves s’approprient la propriété essentielle de la division : l’équivalence entre les procédures de partage équitable en n parts et de groupement par n. Il convient également qu’ils apprennent les deux symboles de cette équivalence : les deux points du signe « divisé » et la potence de la division posée. Quand peut-on dire que, pour une personne donnée, des signes graphiques comme les deux points de « 163 : 50 ? » ou la « potence » de la division posée symbolisent l’équivalence entre les procédures de groupement et de partage ? C’est le cas lorsque, confrontée à divers usages de ces symboles, cette personne utilise tantôt une procédure, tantôt l’autre.

Comme nous l’avons vu, c’est bien ce que fait un adulte scolarisé lorsqu’il utilise ces symboles : la recherche du quotient et du reste de divisions comme 152 : 50 ? ou 152 : 3 ? le conduit à mettre en œuvre une procédure de groupement pour la première et une procédure de partage pour la seconde. Et pourtant le problème lui est posé avec les mêmes deux points dans les deux cas !

3°) Un troisième enjeu consiste à enseigner le calcul d’une division (la détermination du quotient et du reste), qu’il s’agisse d’un calcul mental dans les cas simples ou d’un calcul posé dans les cas plus complexes.

Comme nous venons de le voir avec les exemples du calcul de 152 : 50 ? ou 152 : 3 ?, les compétences en calcul mental dépendent très directement de la conceptualisation, c’est-à-dire de l’appropriation de l’équivalence entre partage et groupement : pour être performant en calcul mental, il ne faut pas s’y prendre toujours de la même façon mais, selon les cas, mettre en œuvre une procédure de partage ou une procédure de groupement. Ceci est évidemment conditionné par l’appropriation de l’équivalence entre ces deux sortes de procédures, équivalence qui est au cœur de la conceptualisation.

Le calcul posé d’une division est, lui, l’objet d’une polémique : il faut noter que certains pédagogues se seraient réjoui si cette technique avait complètement disparu du programme. Dans un document publié par le Conseil national des programmes en août 1999, par exemple, on pouvait lire : « Apprendre à faire une division est un travail formel qui n’éclaire pas le sens de cette opération… » Nous allons voir dans la suite de ce texte qu’on peut sérieusement douter d’une telle affirmation.

4°) Un dernier enjeu, enfin, ne sera pas abordé dans ce texte. Il consiste à élargir progressivement la catégorie des problèmes que les élèves reconnaissent directement comme pouvant être résolus à l’aide d’une division. Considérons par exemple le problème suivant : « 3 objets identiques coûtent 48 euros. Quel est le prix d’un de ces objets ? ». S’agit-il d’un problème de partage ? À strictement parler, non. Et pourtant, pour le résoudre, il est possible de partager la somme totale qu’il faut payer en 3 parts égales correspondant à chacun des objets. On conçoit aisément que la reconnaissance de ce type de problèmes en tant que problème de division, nécessite un raisonnement chez les élèves les plus jeunes (soit l’évocation d’un partage, soit la prise de conscience qu’il faut chercher : « 3 fois ? font 48 ») ; on conçoit aussi que, dans un deuxième temps, cette reconnaissance devienne quasi-immédiate.

Après avoir recensé ce que savent faire les enfants avant tout enseignement de la division, et en avoir déduit les enjeux de l’enseignement de la division à l’école, examinons comment les pédagogues favorisaient le progrès lorsqu’ils se conformaient aux programmes de 1945 (on examinera ensuite comment ils le font souvent aujourd’hui et comment les programmes de 2002 leur recommandent de le faire).

Un exemple d’enseignement de la division selon les programmes de 1945

L’analyse qui suit s’appuie essentiellement sur l’étude de deux séries de manuels qui étaient très utilisés entre 1945 et 1970 (1970 est la date de la réforme dite des « mathématiques modernes »). Ces manuels sont respectivement : « Le calcul vivant » une collection éditée chez Hachette et dirigée par L. et M. Vassort et « Le calcul quotidien » éditée chez Fernand Nathan et dirigée par Bodard.

À cette époque, la division n’était pas enseignée avant le CE2

Une telle proposition peut surprendre parce que dans la table des matières de tous les ouvrages de CE1 de l’époque, des leçons s’intitulent : « division par 2 », « division par 3 »… Mais le titre est trompeur : ce n’est pas la division qui était enseignée, c’était la recherche de la valeur d’une part lors d’un partage. Aussi bien dans la série « Le calcul vivant » que dans la série « Le calcul quotidien », au CE1, la seule signification qui était attribuée à une égalité telle que « 21 cerises : 3 = 7 cerises » était la suivante : si 21 cerises sont partagées entre 3 personnes, chacune d’elle en reçoit 7. Avant le CE2, à aucun moment, l’enseignant ne disait explicitement à ses élèves que la division sert aussi à résoudre les problèmes de groupement, c’est-à-dire que l’égalité « 21 : 3 = 7 » renvoie aussi à un scénario où les cerises sont groupées par 3 et où 7 exprime alors le nombre de groupes de 3 cerises. On remarquera d’ailleurs que le seul fait de noter « cerises » dans l’égalité, ce qui se faisait systématiquement dans les petites classes à l’époque (cf. ci-dessous) place nécessairement l’égalité dans un contexte de partage. On ne peut pas écrire : « 21 cerises : 3 = 7 groupes de 3 cerises »(7).

|

| Le calcul vivant CE1 (page 39) |

La question qu’il convient de se poser est donc la suivante : est-ce un bon choix d’utiliser sur une longue durée (fin du CP et tout le CE1), le mot « divisé » comme synonyme de « partager » ? Est-ce un bon choix de faire croire sur une longue durée aux élèves que les deux points et la potence sont seulement des sortes d’abréviations sténographiques pour le mot « partager » alors qu’il faudra plus tard leur enseigner que ce sont des symboles de l’équivalence entre le partage et le groupement ?

C’est une erreur pédagogique d’assimiler sur une longue durée la division au partage

C’est assurément un très mauvais choix pédagogique parce qu’à chaque fois qu’un mot ou des symboles sont utilisés sur une longue durée dans un sens trop restreint, cela crée des difficultés de généralisation. C’est évident, par exemple, avec le mot « rectangle ». Ci-dessous, ce sont bien trois rectangles qui sont dessinés mais l’affirmation qu’il s’agit d’un rectangle n’est pas aussi évidente pour chacune d’elle.

|

Dans le cas du mot « rectangle », il est pratiquement impossible d’éviter un tel phénomène : il faudrait que les enfants rencontrent et utilisent d’emblée ce mot dans toute son extension, c’est-à-dire pour désigner des rectangles dans des positions non typiques, bien sûr, mais aussi pour désigner les rectangles particuliers que sont les carrés, ce qui est impossible avec le lexique quotidien qui est le nôtre. La difficulté provient du fait que dans le langage courant, les mots « rectangle » et « carré » fonctionnent au même niveau de généralité alors que d’un point de vue théorique la notion de rectangle est plus générale que celle de carré (le carré est un rectangle particulier). Cet obstacle n’existerait pas si notre lexique était structuré différemment. Il n’y aurait aucun problème si les enfants disposaient initialement du mot « carré » et d’un autre mot permettant de désigner les rectangles qui ne sont pas carrés, le mot « plaques » par exemple.

Les rectangles

|

En apprenant le mot « rectangle » avec comme extension les « plaques » et les « carrés », il leur paraîtrait évident que les carrés sont des rectangles. Or, concernant la division, on dispose fort heureusement de deux mots différents : « partager » et « grouper » (analogues à « plaques » et « carré »), et d’un troisième mot, diviser, qui est moins courant dans la langue que les deux précédents et qu’il est donc possible, lors d’un usage scolaire, de définir pratiquement d’emblée comme renvoyant indiféremment à l’une ou l’autre des actions précédentes. Convaincre les élèves que le mot « diviser » est synonyme de partager est une erreur pédagogique grave : cela revient à créer artificiellement la difficulté qu’on rencontre inévitablement avec le mot « rectangle ». Lorsqu’on fait ce choix, les enfants auront du mal à généraliser l’emploi de division aux situations autres que celles de partage, de même qu’ils ont du mal à désigner par le mot « rectangle » les figures qui sont autres que les rectangles typiques, et notamment les carrés.

On ne peut pas comprendre l’enseignement de la division avant 1970, si on ne prend pas en compte la façon dont les enfants apprenaient les tables de multiplication

Revenons au fait que l’égalité : « 35 cerises : 5 = 7 cerises » était enseignée dès le CP avec la signification suivante : si 35 cerises sont partagées entre 5 personnes, chacune d’elles en reçoit 7. On a vu que les élèves de cet âge, lorsqu’ils sont confrontés au problème : « 35 cerises sont partagées entre 5 personnes », n’accèdent à la solution que s’ils sont capables de le recoder sous la forme « 5 fois ? égale 35 » et si cela active une relation numérique connue. Fort heureusement, dans les progressions adoptées à cette époque, les élèves avaient auparavant appris la table de multiplication par 5 sous la forme : « 5 fois 1, 5 », « 5 fois 2, 10», « 5 fois 3, 15 », « 5 fois 4, 20»,« 5 fois 5, 25 », « 5 fois 6, 30», « 5 fois 7, 35 », « 5 fois 8, 40», « 5 fois 9, 45 », « 5 fois 10, 50 ».

De même, lorsque les élèves au CE1 étaient confrontés à un problème du type : « On partage 24 objets en 3 parts égales », ceux qui cherchaient « 3 fois ? font 24 » n’accèdaient à la solution que parce qu’ils avaient auparavant appris la table de multiplication par 3 sous la forme : « 3 fois 1, 3 », « 3 fois 2, 6», « 3 fois 3, 9», « 3 fois 4, 12», « 3 fois 5, 15», « 3 fois 6, 18», « 3 fois 7, 21», « 3 fois 8, 24», « 3 fois 9, 27», « 3 fois 10, 30 ».

Rappelons que dans le mode traditionnel d’apprentissage des tables, les différentes lignes de la table de 3 commencent toujours par « 3 fois … » (alors qu’on aurait pu avoir : « 1 fois 3 », « 2 fois 3 », etc.). De même, les différentes lignes de la table de 5 commencent toujours par « 5 fois … » (alors qu’on aurait pu avoir : « 1 fois 5 », « 2 fois 5 », etc.). Ce format d’apprentissage des tables avait sa raison d’être : c’est celui qui favorise le mieux la résolution des problèmes de partage en s’appuyant sur les résultats de tables de multiplication (8).

Un choix pédagogique qui privilégie trop rapidement l’usage de relations numériques connues

Cette progression pédagogique a de toute évidence l’avantage d’inciter les enfants à mémoriser les relations numériques nécessaires à la résolution des problèmes simples de partage. Mais des questions importantes se posent. En effet 48% seulement des enfants réussissent le problème P2 (40 partagé en 4) en début de CE1 alors que celui-ci utilise une relation numérique extrêmement simple : « 4 fois 10, 40 ». On imagine aisément qu’avec la pédagogie qui vient d’être décrite, un grand nombre d’élèves risquent d’être en échec pour l’une des deux raisons suivantes : soit ils sont incapables de mettre en œuvre le raisonnement nécessaire au recodage du problème « 35 cerises partagées en 5 parts égales » sous la forme « 5 fois ? font 35 », soit ils maîtrisent insuffisamment les tables de multiplication. Concernant l’aspect « raisonnement », pour que tous les élèves comprennent ce type de résolution, il faut évidemment le mettre en relation avec le résultat d’une résolution par l’action, à l’aide de matériel. Or, ce n’était généralement pas fait.

Rappelons que le premier enjeu d’une progression vers la division est de développer chez tous les élèves la compétence à résoudre des problèmes simples de groupement et de partage en simulant les actions décrites dans l’énoncé avec du matériel (ou en faisant un schéma papier-crayon). Concernant les problèmes de partage, dans la progression suivie avant 1970, on ne réservait pas un temps qui aurait servi à ce que tous les élèves comprennent comment l’usage de relations numériques connues permet, via un recodage de l’énoncé de départ, d’obtenir la solution numérique. Concernant le groupement, la situation était pire : dans cette progression, ce type de problèmes n’était pas proposé avant le CE2.

Au CE2, la pertinence de la division pour résoudre des problèmes de partage et de groupement était affirmée sans que l’équivalence entre ces procédures soit expliquée

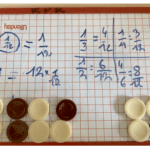

Le plus souvent, donc, c’est au CE2 seulement que la division était réellement enseignée parce que c’est seulement à ce niveau de la scolarité que ses deux usages étaient présentés aux élèves. Dans l’ouvrage intitulé : « Le calcul vivant », aucune tentative de mise en relation des deux significations n’est tentée : les auteurs se contentent d’affirmer dogmatiquement que la division permet de résoudre les deux sortes de problèmes. La leçon correspondante du « Calcul quotidien » CE2 est reproduite plus bas. Il semble y avoir une tentative d’explication mais c’est trompeur : l’équivalence entre les deux procédures n’est même pas constatée dans les cas particuliers des exemples qui sont utilisés.

Les élèves sont conduits à chercher le résultat du partage de 30 billes en 2 parts égales (15 billes par boîte). Mais aucune comparaison n’est faite avec une situation de groupement qui utiliserait les mêmes nombres : à aucun moment on ne s’assure qu’avec 30 billes qu’on grouperait par 2 dans des boîtes, on pourrait remplir… 15 boîtes. De même, on conduit les élèves à grouper 30 billes par 5 (6 groupes). Mais à aucun moment on ne compare avec la situation où, disposant de 30 billes, on forme « 5 boîtes égales », c’est-à-dire 5 parts égales (6 billes dans une part). Constater que deux procédures conduisent au même résultat nécessite évidemment de les mettre en œuvre dans des situations qui en permettent la comparaison. Les auteurs ne le font pas ici. Ils ne visent donc pas à ce que les élèves constatent l’équivalence entre les deux procédures dans les cas particuliers qu’ils examinent. Ils visent évidemment encore moins à ce que les élèves comprennent les raisons d’une telle équivalence ! Elle n’est ni constatée, ni expliquée.

|

| Le calcul quotidien CE2 (p. 24) |

On peut trouver cette analyse trop rapide parce que les auteurs, à la fin du document précédent, font appel à un même type de situation, le partage, pour mettre en relation les deux cas d’usage de la division : ils distinguent ceux où l’on cherche « la valeur d’une part » et ceux où c’est le « nombre de parts » qui est inconnu. Or, on a la relation suivante :

valeur totale = nombre de parts x valeur d’une part

De plus, les facteurs d’un tel produit peuvent être intervertis (commutativité de la multiplication), cela justifie que dans les divisions qui sont posées en potence en bas du document précédent, on puisse intervertir la place du nombre de part et de la valeur d’une part. En fait, lorsqu’on analyse les ressorts de la tentative pédagogique qui consiste à distinguer la recherche de la valeur d’une part et la recherche du nombre de parts, on s’aperçoit qu’elle repose sur la stratégie suivante. On suppose que les enfants ont présent à l’esprit la commutativité de la multiplication et le but est qu’ils découvrent la commutativité de la « multiplication à trou » qu’est la division. C’est l’existence de deux possibilités de positionnement à l’intérieur de la potence qui est censée permettre de passer d’une commutativité à l’autre !

Mais qui peut penser qu’un tel procédé peut conduire un enfant de CE2 à comprendre ? Toutes les recherches qui se sont intéressées à cette question montre que les enfants ne transfèrent pas facilement la commutativité de la multiplication à celle de la multiplication à trou qu’est la division (Squire & Bryant, 2002 ; Brissiaud, 2004b). Non seulement ce type d’argument n’est pas du tout convaincant pour un enfant de cet âge, mais il a l’inconvénient d’enfermer un peu plus encore l’usage de la division dans les situations de partage !

Un apprentissage de la résolution de problèmes à partir de problèmes-types

En pédagogie, lorsqu’on est très critique vis-à-vis d’une progression, il est toujours prudent, pour éviter de verser dans le dogmatisme, de s’interroger sur ce qui explique que certains élèves développent quand même leurs connaissances dans le cadre de cette progression. Il est clair que de nombreux élèves ayant utilisé les manuels précédents apprenaient à résoudre des problèmes de division. Cela s’explique vraisemblablement de la façon suivante : ils étaient confrontés à un très grand nombre de problèmes dont l’enseignant leur disait explicitement qu’ils doivent être résolus en faisant une division. Ils avaient donc la possibilité de progresser selon une forme d’apprentissage qui commence à être bien étudiée en psychologie : l’apprentissage à partir d’exemples en situation de résolution de problèmes (9). Les pédagogues, eux s’exprimeraient autrement. Pour dénommer cette forme d’apprentissage, ils parleraient plutôt d’un apprentissage à partir de problèmes-types.

Ce mode d’apprentissage est généralement peu valorisé par les pédagogues. Et pourtant il est plus fréquent qu’on ne le croit : lorsqu’une personne est confrontée à un nouveau problème, elle recherche souvent en mémoire un problème proche qu’elle sait résoudre afin de s’en inspirer pour trouver une solution (Sander, 2000). Les pédagogues se méfient à juste titre de ce mode d’apprentissage parce qu’il conduit à une résolution des problèmes par analogie et l’on sait que le raisonnement par analogie conduit au meilleur comme au pire. Il y a des analogies « superficielles » et des analogies « profondes » et seules ces dernières peuvent conduire à la bonne solution, autrement que « par chance ».

Un mode d’apprentissage élitiste

Comme il fallait s’y attendre, diverses recherches (la première est de Chi et collègues, 1989) ont montré que cette forme d’apprentissage fonctionne mieux chez les personnes qui s’interrogent d’elles-mêmes sur les conditions d’application de la résolution-type qui leur a été présentée : elles se préservent mieux de l’usage d’analogies superficielles. Ce mode d’apprentissage a donc l’inconvénient de creuser l’écart entre les « bons élèves » qui sont dans un rapport réflexif concernant la pertinence de ce qu’ils savent et les moins avancés qui ne sont pas dans un tel rapport. Ces derniers utilisent des analogies superficielles ; face à l’énoncé de problème : « 6 enfants se partagent équitablement un paquet de gâteaux ; chacun d’eux reçoit 4 gâteaux. Combien y avait-il de gâteaux dans le paquet ? », ces élèves utilisent la division parce que l’énoncé contient le mot « partage ». Ils utilisent ce qu’on appelle une stratégie d’usage de « mots-clefs ».

Les recherches ont donc montré que lorsque des élèves sont en situation d’apprentissage à partir de problèmes-types, le progrès dépend de leur compréhension des conditions qui autorisent l’application des résolutions-types qui leur ont été présentées. Aussi un tel mode d’apprentissage fonctionnera-t-il d’autant mieux que ces conditions ont été présentées sous une forme générale. De ce point de vue, on comprend que l’apprentissage de la résolution de problèmes de division à partir de problèmes-types ne fonctionne pas si mal lorsque les élèves s’appuient sur la formule : « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? ». Considérons le cas d’un élève qui, face à un nouveau problème, se pose la question de savoir s’il est dans l’un des deux cas auxquels cette formule renvoie. En reformulant l’énoncé du problème, il peut apprécier dans quelle mesure la situation décrite dans cet énoncé correspond à l’un des deux cas d’usage de la division explicités: « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? ». Cet élève peut ainsi apprendre à résoudre la plupart des problèmes élémentaires de division. Or, à l’époque, les élèves faisaient grand usage de cette formule, ne serait-ce que parce qu’elle est un outil permettant de mener à bien le calcul d’une « grande division ».

Le calcul d’une « grande division » et la conceptualisation de la division

Dans le cas général de la division par un nombre à plusieurs chiffres (par exemple : 15 967 : 25 ?), la technique de la division telle qu’elle était systématiquement enseignée en France avant 1970, nécessite de mettre en œuvre de manière coordonnée les deux procédures dont l’équivalence fonde la division (partage et groupement). Cette technique est reproduite ci-dessous avec quelques adaptations qui la rendent plus « moderne » (notamment parce que les soustractions sont posées) :

|

Pour calculer cette division (15 967 : 25 ?), on imagine un scénario de partage successif des centaines, dizaines et unités (il n’y a que 15 milliers dans le nombre de départ, ce sont donc bien des centaines qu’il faut commencer à partager) :

- On est d’abord conduit à partager les 159 centaines du nombre de départ en 25 parts égales (q = 6 centaines chacun ; r = 9 centaines ou 90 dizaines).

- Puis il faut partager en 25 les dizaines restantes qui sont 96 : les 90 dizaines correspondant au reste partiel de 9 centaines et les 6 dizaines du nombre de départ (q = 3 dizaines et r = 21 dizaines ou 210 unités).

- Enfin, il faut partager les 217 unités restantes : q = 8 unités et r = 17.

La structure générale de la technique est donc du côté d’un partage successif des milliers, centaines, etc. Mais il est crucial de remarquer que chaque quotient partiel, lui, est obtenu très facilement en imaginant un groupement par 25 : « En 159 combien de fois 25 ? », « En 96 combien de fois 25 ? » et « En 217 combien de fois 25 ? ». On comprend pourquoi la tradition pédagogique incitait les enfants, à chaque étape, à dire : « 159 divisé par 25 ou encore : En 159 combien de fois 25 ? », etc.

L’intérêt de cet algorithme de calcul d’une division était mal exploité

Nous venons de voir que pour effectuer une division par un nombre à 2 chiffres dans le cas général où le quotient a lui-même plus de 2 chiffres, l’algorithme traditionnel conduit à mettre en œuvre de manière coordonnée les deux procédures dont l’équivalence fonde cette opération arithmétique : partage et groupement. Ce savoir-faire n’est donc nullement indépendant de la conceptualisation de la division en tant qu’opération arithmétique et cet apprentissage de l’algorithme de la division est potentiellement une occasion de progresser dans cette conceptualisation (contrairement à ce que disaient les auteurs des projets mort-nés de l’été 1999 : « Apprendre à faire une division est un travail formel qui n’éclaire pas le sens de cette opération »).

En fait, cet intérêt de l’algorithme traditionnel de calcul d’une division était mal exploité avant 1970, parce qu’une étude des manuels de l’époque montre que cette technique n’était pas enseignée en mettant en valeur cet aspect. À l’époque, on se refusait par exemple à poser les soustractions. Les calculs intermédiaires étaient plus complexes à mener et moins transparents quant à leur signification. Cela compliquait évidemment la compréhension de la démarche générale qui est adoptée dans cette technique : la coordination du partage et du groupement.

Reste que, comme nous l’avons vu plus haut, un grand nombre d’enfants mémorisaient, grâce à cet algorithme, la formule : « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? », et celle-ci favorisait chez eux le progrès dans la résolution de problèmes de division.

L’enseignement de la division avant 1970 n’est pas un « paradis pédagogique » perdu

Concernant la division, donc, l’enseignement tel qu’il se pratiquait avant 1970 est loin d’être un « paradis pédagogique » perdu. Il est critiquable de nombreux points de vue dont les principaux sont les suivants :

Critique n° 1 : les problèmes de groupement n’avaient aucune place durant les deux premières années d’école et, concernant les problèmes de partage, la résolution à l’aide de relations numériques connues était insuffisamment mise en relation avec une résolution par une action portant sur des objets physiques. On supposait que tous les élèves de cet âge savaient recoder : « 18 partagé en 3 » sous la forme : « 3 fois ? égalent 18 », ce qui est loin d’être le cas.

Critique n° 2 : les enseignants faisaient obstacle au progrès de certains élèves en assimilant sur une longue durée la division au partage et en utilisant les deux points et la potence comme simples abréviations sténographiques de « partager ».

Critique n° 3: l’équivalence entre partage et groupement n’était pas expliquée aux élèves de CE2.

Critique n° 4 : l’apprentissage de la résolution de problèmes se faisait seulement à partir de résolutions-types, ce qui légitime l’usage d’analogies superficielles.

Mais il faut dire aussi que cet enseignement avait ses points-forts :

Point-fort n° 1 : les élèves étaient incités de manière précoce à mémoriser des relations numériques. De plus, les pédagogues étaient attentifs à la façon dont s’articulent le format de mémorisation des tables de multiplication et la progression adoptée concernant la division.

Point-fort n° 2 : la technique opératoire retenue avait l’avantage de se fonder sur un usage coordonné du partage et du groupement et d’utiliser une formule : « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? » qui aide à apprendre à résoudre des problèmes à partir de résolutions-types.

Un exemple d’enseignement de la division tel qu’il se fait souvent aujourd’hui

Il serait incompréhensible qu’on revienne à la forme d’enseignement qui vient d’être présentée parce que de nombreux enseignants utilisent aujourd’hui des progressions qui ont été élaborées à partir d’une analyse critique des pratiques pédagogiques d’avant 1970. Ces progressions conservent les points-forts de cet enseignement et en évitent les faiblesses : elles substituent aux pratiques pédagogiques critiquées plus haut, d’autres qui favorisent mieux la conceptualisation, c’est-à-dire l’appropriation par les élèves de l’équivalence entre partage et groupement. C’est une de ces progressions qui est présentée succinctement ci-dessous. D’autres sont évidemment imaginables.

Au CP et au CE1 : résoudre des problèmes de partage et de groupement

Les enseignants savent fort heureusement aujourd’hui qu’il n’est pas nécessaire d’avoir fait des leçons sur la division pour pouvoir proposer aux élèves des problèmes de partage et de groupement : ils les résolvent en simulant ce qui est dit dans l’énoncé soit par l’action avec du matériel (ou en faisant un schéma papier-crayon), soit par une procédure de comptage, soit en utilisant des relations numériques connues.

Dans la progression présentée ici, dès le CP, les élèves résolvent ainsi des problèmes de groupement ; ils apprennent à considérer que l’unité d’un comptage peut être une pluralité, et à utiliser des relations numériques connues pour résoudre ce type de problèmes.

Au CP, de même, ils résolvent des problèmes de partage en simulant la distribution. Considérons par exemple le problème : « On partage 19 images entre 3 enfants en faisant des parts égales. Combien d’images chaque enfant va-t-il recevoir ? ». Les enfants peuvent dessiner 3 bonshommes et procéder à la distribution de 19 jetons.

Considérons le cas particulier d’un partage avec reste nul : « On partage 18 objets en 3 parts égales… », par exemple. L’apprentissage des tables de multiplications est au programme du CE1. Or, de nombreux enseignants continuent aujourd’hui à enseigner ces tables sous la forme traditionnelle (pour la table de 3 : « 3 fois 1, 3 », « 3 fois 2, 6 », etc.) parce que divers arguments conduisent à penser que c’est cette forme qui favorise le mieux la mémoriation (10) (Brissiaud, 1994) et parce que, comme nous l’avons vu, cette forme est celle qui favorise le mieux la résolution numérique des problèmes de partage. Le problème de partage de 18 objets en 3 parts égales est recodé sous la forme « 3 fois ? font 18 », ce qui active la relation numérique : « 3 fois 6, 18 ».

Mais à aucun moment, au CE1, les enfants ne rencontrent le mot « divisé » et les symboles qui l’accompagnent. Les critiques n° 1 et n° 2 faites plus haut à la progression d’avant 1970 n’ont donc plus de raison d’être avec cette nouvelle progression alors que le point-fort n° 1 s’y trouve préservé.

Au CE2, introduire le mot « division » et sa symbolisation (par les deux points) dans une situation de groupement

Au CE2, le jour où l’on va annoncer aux élèves qu’ils vont apprendre ce qu’est la division et qu’ils vont apprendre la façon dont on note cette opération (les deux points), il semble difficile de leur enseigner en une seule leçon les deux usages de la division, comme cela se faisait avant 1970 (cf. l’extrait de livre plus haut). Si l’on veut que les élèves découvrent l’équivalence entre groupement et partage et en comprennent les raisons, cela ne peut pas se faire en une seule séquence. Il faut donc choisir la signification qui sera privilégiée ce jour-là : groupement ou partage ?

Comme nous allons le voir, il est plus simple d’enseigner l’équivalence dans le sens « groupement –> partage » que dans le sens « partage –> groupement ». Il est donc préférable que la première rencontre des élèves avec la division se fasse dans un contexte de groupement. Ce jour-là, il est possible d’utiliser une situation d’anticipation comme la suivante : une collection de 163 cubes est formée (avec des cubes emboîtables, les élèves se répartissent le travail, ils forment 16 barres de 10 cubes et y ajoutent 3 cubes isolés, avant de mettre l’ensemble dans une boîte opaque). Le problème est posé : on va former des groupes de 25 avec ces 163 cubes. Combien peut-on former de groupes de 25 ? Restera-t-il des cubes isolés ? Remarquons ici que dans 163, il y a « peu de fois » 25 (4 fois 25, 100 ; 6 fois 25, 150) ! Ce problème de groupement est donc du type G1 (40 objets groupés par 10), c’est un problème facile à résoudre en simulant mentalement le groupement : le jour où l’on prononce par la première fois le mot « division » à l’école, il vaut mieux le faire dans le contexte de la résolution d’un problème facile que difficile !

Ayant obtenu la solution numérique, on vérifie collectivement en mettant en œuvre le groupement et on dit aux élèves que ce qu’ils viennent de calculer s’appelle une division ; cette opération est définie ainsi :

| « Diviser 163 par 25, c’est chercher deux nombres : 1°) Combien de fois il y a 25 dans 163, ce nombre s’appelle le quotient (q) 2°) Le reste (r) On note : 163 : 25 ? q = 6 (c’est le nombre de fois) et r = 13 (c’est le reste) On peut écrire l’égalité suivante : 163 = (25 x 6) + 13 » |

Avec d’autres problèmes du même type (type G1), les enfants apprennent à calculer le quotient et le reste. Ils calculent par exemple, le quotient et le reste de :

Dès ce moment, supposons qu’on propose la suite d’exercices suivants aux élèves :

| 232 : 50 ? | 64 : 10 ? | 827 : 100 ? | 139 : 25 ? | 57 : 10 ? |

Remarquons, encore une fois, que toutes ces divisions se calculent facilement si on se réfère à un groupement (les nombres sont choisis de sorte que le diviseur est contenu « peu de fois » dans le dividende et les multiples du diviseur : 50, 10, 100, 25 sont faciles à calculer).

Au CE2 (2 semaines plus tard), découvrir l’équivalence entre partage et groupement

À ce moment de la progression, les élèves ne savent pas encore que la division permet de résoudre des problèmes de partage (les parents de certains élèves leur ont dit que : « diviser c’est partager », mais ils ne font pas encore le lien avec la division-groupement qu’ils viennent d’apprendre à l’école). Pour qu’ils découvrent cette autre signification de la division, on va leur proposer à nouveau un problème d’anticipation, mais de partage cette fois : il s’agit d’anticiper le résultat du partage de 137 cubes entre 25 élèves, par exemple. Il est important de noter que le recodage de ce problème sous la forme : « 25 fois ? égale 137 » n’active évidemment aucune égalité numérique (pour deux raisons : 5 fois 25 est mieux connu que 25 fois 5, mais aussi à cause du reste). Le fait d’imaginer le partage réalisé ne conduit donc pas à la solution numérique ; les élèves sont ainsi incités à trouver une autre stratégie : ils vont découvrir qu’une stragégie de groupement, elle, peut conduire très simplement à la solution.

Présentons de manière plus précise la façon dont cette découverte s’effectue. Une collection de 137 cubes est donc rassemblée dans une boîte opaque (on procède comme cela est décrit plus haut, en répartissant le travail). Dans la classe, 25 élèves restent assis, les autres se lèvent pour aider l’enseignant à réaliser le partage. Pour partager équitablement les 137 cubes entre les 25 élèves assis, que faut-il faire ? On donne 1 cube à chacun de ces élèves et on s’arrête aussitôt pour le faire le point.

Pour continuer, il faudrait donner un autre cube à chacun des 25 élèves, mais on ne le fait pas : chaque élève a 1 cube devant lui (pour cela il a fallu en retirer 25 du stock de 137 cubes initial) et il doit anticiper combien il en aurait si on achevait la distribution.

Chaque élève a la possibilité de raisonner ainsi : « Pour qu’on me donne un autre cube, il faut en retirer encore 25 du stock restant ; pour m’en donner un de plus, il faut encore en retirer 25… ». L’élève est conduit à comprendre que 1 pour lui correspond à 25 prélevés dans le stock et, donc, à chercher combien de groupes de 25 il y a dans 137 : « En 137, combien de fois 25 ? ». Le problème proposé était un problème de partage, mais il se résout comme un problème de groupement, c’est-à-dire, comme cela a été vu précédemment, comme un problème de division.

Cette propriété a évidemment besoin d’être généralisée en considérant d’autres valeurs numériques (67 objets partagés entre 10 personnes, par exemple). La mise en scène pédagogique précédente présente l’intérêt de favoriser une telle généralisation : l’élève peut se dire que dans tous les cas, lorsqu’il est l’un des bénéficiaires d’un partage équitable, que ce soit en 25 parts ou en 10 parts, 1 objet pour lui correspond à une distribution de 25 ou de 10 objets pour l’ensemble des élèves. Pour connaître la valeur de sa part, il doit donc s’interroger sur le nombre de distributions de 25 ou de 10 qu’il est possible de faire.

Dès ce moment, les élèves peuvent résoudre des problèmes tels que « On partage 189 objets en 50 parts égales. Quelle est la valeur d’une part ? ». Ils posent la division correspondante à l’aide des deux points. L’écriture 189 : 50 ? avec comme solution q = 3, r = 39 leur donne la solution du problème. On remarquera qu’à ce moment, les élèves ne disposent pas encore de moyen systématique pour calculer des divisions par 3, 4, 5…

Au CE2 (2 semaines plus tard), découvrir la division posée en potence et la faire fonctionner comme symbole de l’équivalence entre le groupement et le partage

Il suffit dès lors de confronter les élèves à des problèmes du type : « On partage 589 objets en 3 parts égales… » pour qu’ils apprennent à diviser par 3, 4, 5…. En effet, deux semaines plus tôt environ, ils ont vu qu’un tel problème peut être résolu par la division 589 : 3 ? Comment calculer une telle division ? En se demandant : en 589, combien de fois 3 ? Mais 589 contient beaucoup de fois 3 et cela risque d’être très long ! Mieux vaut s’imaginer le partage. Le recodage « 3 fois ? égale 589 » ne donne pas non plus la solution. D’où l’idée de procéder méthodiquement en partageant successivement les centaines, dizaines et unités. Au début, les élèves s’aident d’un matériel de numération ; assez rapidement, ils s’imaginent l’usage d’un tel matériel pour contrôler leur travail sur les écritures chiffrées : ils apprennent à calculer une division « posée en potence ».

Dès ce moment, supposons qu’on propose la suite d’exercices suivants aux élèves :

| 232 : 5 ? | 94 : 10 ? | 827 : 3 ? | 139 : 25 ? | 40 : 4 ? |

Ils vont calculer différemment ces divisions selon les valeurs numériques : les divisions par 10 et 25 seront faites mentalement et directement par une procédure de groupement, alors que les divisions par 5, 3 et 4 seront soit posées (comme pour 232 : 5 ? ou 827 : 3 ?) et leur calcul organisé avec la potence (partage successif des centaines, dizaines et unités), soit recodées sous la forme « b fois ? égale a » (comme pour 40 : 4 ?). Dès ce moment, les élèves font ainsi fonctionner les deux points comme symbole de l’équivalence entre le partage et le groupement.

Dès le CM1, les élèves apprennent à calculer une division par un nombre à 2 chiffres (9 786 : 25 ?, par exemple) et ils apprennent la technique traditionnelle, celle où chaque calcul intermédiaire s’exprime : « 97 divisé par 25 ou encore : En 97, combien de fois 25 ? ». De plus, en posant les soustractions, on rend le plus transparent possible le fait que, dans cette technique, chaque calcul partiel est du côté du groupement. En effet, la soustraction 97 – 75 figure explicitement dans le calcul. Le nombre 75, dans cette soustraction, est la marque d’une recherche de « fois 25 ». Lorsque la soustraction est calculée directement, comme c’était le cas avant 1970, cette recherche ne laissait pas de trace écrite directement interprétable. Ainsi, dans la technique traditionnelle aménagée de cette manière, il est plus clair que les calculs partiels sont du côté du groupement ; comme la structure générale de l’action y est du côté du partage, cette technique amène à utiliser de manière coordonnées les deux procédures dont l’équivalence fonde la division. Le point-fort n°2 de la progression d’avant 1970 est conservé, il est même amplifié.

Une progression qui se fonde dans une démarche constructiviste…

Rappelons-nous la critique n° 3 qui a été faite à la progression adoptée avant 1970 : l’équivalence entre partage et groupement n’était pas expliquée aux élèves de CE2. Or, dans la progression qui vient d’être rapportée, la plupart des élèves découvrent cette équivalence. Le point-clef de cette découverte est la prise de conscience de deux propriétés d’une procédure de distribution :

1°) Lorsque, pour réaliser un partage en n parts égales, on procède à une distribution un à un, chaque tour de distribution est un groupe de n.

2°) Il y a autant d’unités dans une part qu’il y a de groupes de n dans le stock initial.

Lorsqu’une personne effectue une distribution, elle ne prend généralement pas conscience qu’un tour de distribution est un groupe de n parce qu’elle n’a pas à s’interroger sur le nombre d’objets correspondant à un tour : elle dispose en effet d’un indice perceptif qui lui signale la fin d’un tour (le tour en cours est achevé quand la dernière personne a été fournie). La mise en scène pédagogique décrite plus haut permet de focaliser l’attention des élèves sur cette propriété d’une distribution, cruciale si l’on veut aider les élèves à relier partage et groupement.

Remarquons qu’il s’agit d’une démarche constructiviste. Il est important de rappeler que le mot « constructiviste », avant d’être utilisé comme injure par certains réseaux qui disent lutter contre les « pédagogistes constructivistes », est un terme technique en psychologie. Quand il s’agit du constructivisme piagétien, ce mot renvoie à l’idée que le progrès, en mathématiques notamment, se réalise d’abord en actes et qu’il nécessite ensuite, pour émerger socialement, des processus de prise de conscience et de symbolisation. Prises de conscience et symbolisations permettent ainsi la conceptualisation qui correspond au moment où « la compréhension de l’action vient rattraper sa réussite » (Piaget, 1977).

Quelle critique est-il possible de faire à la progression qui vient d’être présentée ? Il y en a une qui vient immédiatement à l’esprit : le raisonnement qui permet de prendre conscience qu’une distribution en n parts égales est aussi, de fait, un groupement par n, est-il accessible à tous les enfants de CE2 ? Le phénomène de prise de conscience qui a été décrit se produit-il chez tous les élèves ?

Remarquons d’abord qu’une telle interrogation justifie qu’on ne propose pas ce genre de séquence au CE1. Aujourd’hui, dès que les responsables de la politique éducative de notre pays écrivent des directives, ils utilisent la locution « le plus vite possible » pour qualifier l’apprentissage de tel ou tel savoir-faire. Il est donc important de rappeler que certains raisonnements sont plus accessibles à un élève de CE2 qu’à un élève de CP ou de CE1. Par ailleurs, à la question posée, il faut assurément répondre qu’il faudrait être bien naïf pour penser que l’ensemble des élèves de CE2 sortent d’une séance comme celle qui a été décrite en ayant compris les raisons de l’équivalence entre le partage en n parts égales et le groupement par n. Mais de nombreux élèves l’ont comprise et ceux-là progressent en mathématiques en fondant leur comportement en raison.

…mais une progression qui laisse aussi ouverte la possibilité d’apprendre à partir de résolutions-types

Une question reste en suspens : qu’advient-il pour les élèves qui, lors de la séance décrite précédemment n’ont pas compris les raisons de l’équivalence entre le partage en n parts égales et le groupement par n ? Une première réponse consiste à dire que ce type de séquence peut être repris pratiquement à l’identique en CM1. Reprendre deux années de suite un même type de leçon n’a scandaleux. Dans le cas présent, cela crée une nouvelle occasion pour que le plus grand nombre d’élèves comprennent ce qui fonde la division en tant qu’opération arithmétique. Et revoir une fois la même leçon ne peut pas encore être source d’ennui (il suffit de consulter les manuels d’avant 1970 pour s’apercevoir que la répétition de leçons à l’identique d’une année sur l’autre avait cours depuis le CE1 jusqu’au CM2 !).

Mais une autre réponse peut également être avancée : dans cette progression, lorsque le progrès ne se déroule pas comme on pourrait l’espérer, ce n’est pas si grave parce que tout est fait pour que l’autre forme d’apprentissage de la résolution de problèmes, l’apprentissage à partir de résolutions-types, puisse avoir lieu, comme avant 1970 et, même, mieux qu’à cette époque. En effet, tous les points-forts de la progression d’avant 1970, ceux qui expliquaient que des élèves apprenaient à résoudre des problèmes de division à cette époque, sont toujours présents :

- accent mis sur la connaissance précoce de relations numériques,

- accent mis sur la connaissance précoce de relations numériques,

- attention portée à la façon dont s’articule le format de mémorisation des tables de multiplication et la progression adoptée concernant la division,

- formulation explicite de l’équivalence entre procédures de partage et de groupement à travers l’apprentissage de la formule : « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? », dont on a vu qu’elle permet à certains élèves, face à un nouveau problème, de savoir s’ils sont ou non dans un cas d’utilisation de la division.

De plus, la progression qui vient d’être présentée favorise mieux que les précédentes cette forme d’apprentissage de la résolution de problèmes, parce que les élèves y sont mis en garde contre l’usage d’analogies superficielles.

Une progression qui met en garde l’élève contre l’usage d’analogies superficielles

Depuis une quinzaine d’années environ, il est devenu courrant de proposer des problèmes de partage ou de groupement au CP et au CE1, c’est-à-dire avant d’enseigner explicitement la division. Il faut insister sur le fait que cela a constitué une véritable rupture dans la tradition pédagogique. Auparavant, en effet, la pratique professionnelle dominante reposait sur une idée qui est faussement de « bon sens » : on ne peut proposer de tels problèmes qu’après avoir étudié cette opération (ce que de nombreux parents croient encore aujourd’hui). On sait de même aujourd’hui que les enfants savent résoudre des problèmes de proportionnalité ou de fractionnement avant d’avoir étudié en classes les savoirs correspondants.

Cette « révolution pédagogique » a ouvert la possibilité d’une pratique particulièrement intéressante. Supposons qu’au CE2, par exemple, un enseignant organise une séance de résolution de problèmes. Il a la possibilité de mélanger des problèmes que les élèves peuvent résoudre en reconnaissant la ou les opérations arithmétiques conduisant à sa solution (addition, soustraction, multiplication, division) avec des problèmes de proportionnalité ou de fractionnement que les élèves ne peuvent pas résoudre ainsi. De ce fait, l’enfant ne sait pas a priori à quel type de problème il a affaire. Cela a la conséquence importante de l’inciter, pour chaque problème, à construire un modèle mental de la situation décrite dans l’énoncé et ainsi d’éviter le dysfonctionnement classique où l’élève sélectionne une opération sur des indices superficiels (sur un « mot-clef », notamment) (11). Supposons que dans une telle séance, on glisse le problème suivant : « 6 enfants se partagent équitablement un paquet de gâteaux ; chacun d’eux reçoit 4 gâteaux. Combien y avait-il de gâteaux dans le paquet ? ». Les élèves risquent beaucoup moins qu’avant 1970 d’utiliser la division au motif que, dans l’énoncé, figure le mot « partage ». Dans ce genre de progression, les enfants sont mis en garde contre l’usage d’analogies superficielles.

Résumons : cette progression offre les mêmes possibilités d’apprentissage du « bon usage » de la division que celles que les enseignants utilisaient avant 1970 ; des améliorations sensibles y sont mêmes apportées, qui incitent à penser que cette forme de progrès y est mieux prise en compte. Mais surtout, cette progression offre une autre possibilité d’apprentissage du « bon usage » de la division : un apprentissage fondé sur la compréhension des raisons de ce « bon usage » (l’équivalence entre le partage en n parts égales et le groupement par n). Pourquoi faudrait-il revenir à la progression d’avant 1970 ? Pourquoi faudrait-il rétablir une pédagogie dont les graves insuffisances avaient précisément conduit les mathématiciens et les pédagogues des années 60 à explorer les chemins d’une rénovation générale ?

La division et les programmes de 2002

Procédures « personnelles » ou procédures de simulation de la situation ?

Commençons par présenter ce qui paraît le point-fort des programmes de 2002 : dans ces programmes, les locutions les plus utilisées sont vraisemblablement les expressions : « procédures personnelles » et « solutions personnelles ». En employant ces locutions, les auteurs insistent sur le fait qu’avant tout enseignement des différentes opérations arithmétiques, les enfants peuvent résoudre des problèmes qui, pour eux, sont inédits. Nous avons déjà souligné l’importance de cette idée et présenté la « révolution » qu’elle a permis de réaliser dans la culture pédagogique. Il y a donc là assurément une idée à mettre au crédit des auteurs des programmes.

Mais pourquoi appeler ces procédures « personnelles » ? Seraient-elles propres à chaque élève au sens où chacun d’eux sélectionnerait une procédure en fonction de sa personnalité ? Certainement pas ! Les résultats scientifiques sont de ce point de vue sans ambiguïté : on n’a jamais vu un enfant qui n’a pas bénéficié d’un enseignement de la division, résoudre un problème de groupement par une procédure de partage (et réciproquement). Insister sur ce fait, c’est insister sur le principal des enjeux de la scolarisation : que les enfants apprennent à résoudre un problème de groupement comme s’il s’agissait d’un problème de partage (et réciproquement). Lorsqu’on souhaite que les enseignants prennent la mesure de ce qui est leur responsabilité professionnelle, dans le même temps qu’il faut souligner ce que les enfants savent faire avant tout enseignement, il faut souligner ce qu’ils ne savent pas faire et dépend de leur scolarisation. De fait, lorsqu’on examine en détail les programmes et leurs documents d’application, on s’aperçoit qu’ils sont silencieux concernant l’enjeu majeur de la scolarisation concernant la division : la conceptualisation de cette opération.

Des programmes silencieux concernant la conceptualisation de la division

Si l’on considère l’ensemble formé par les programmes des cycles 2 et 3 en eux-mêmes et par leurs documents d’application, il contient 108 pages : dans aucune d’elles il n’est dit que la propriété essentielle de la division est d’être un traitement commun aux problèmes de groupement par n et de partage en n parts égales.

Dans ces documents, de nombreuses pages sont consacrées au calcul mental en général mais à aucun moment il n’y est dit que les compétences en calcul mental d’une division dépendent de manière cruciale de l’appropriation de l’équivalence entre le groupement et le partage (c’est-à-dire de la conceptualisation de cette opération).

Dans ces documents, de nombreuses pages sont consacrées à l’étude du rôle du langage dans l’activité mathématique, mais à aucun moment n’est souligné le fait qu’une phrase comme : « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? » est susceptible de favoriser le progrès en résolution de problèmes de division. À aucun moment non plus n’est souligné le fait que le format d’apprentissage des tables de multiplication doit être pensé en relation avec l’apprentissage du calcul mental d’une division avec reste nul.

Concernant le symbolisme qu’il convient d’utiliser pour enseigner la division, il est spécifié dans les documents d’application que l’apprentissage des divisions posées en potence doit commencer au CM2. De plus, il est dit (p. 27) que : « Pour la division euclidienne, il n’existe pas de signe conventionnel pour le quotient entier. Pour rendre compte complètement du calcul (quotient entier et reste), l’égalité caractéristique de la division est utilisée : 37 = (5 x 7) + 2 ». Les programmes ne recommandent donc pas l’utilisation d’une écriture comme « 37 : 5 ? », où apparaissent les deux points lus « divisé par » et où le signe « = » est remplacé par un point d’interrogation (la réponse étant formée du couple de nombres q = 7, r = 2). Mais à aucun moment, les programmes ne signalent une difficulté majeure : lorsqu’on suit les recommandations du programme, les élèves, avant le CM2, ne disposent d’aucun symbole pour désigner la division avec reste (à la différence des autres opérations). Ils n’ont ni la potence, ni les deux points à leur disposition. Comment peut-on espérer favoriser l’appropriation par les élèves de l’équivalence entre le partage en n parts égales et le groupement par n, si l’on ne dispose d’aucun symbole spécifique de cette équivalence ?

Si l’on s’intéresse à d’autres documents annexes qui se dénomment : les « documents d’accompagnements » des programmes, on se trouve face à un ensemble plus important encore, qui contient 166 pages consacrées aux cycles 2 et 3. Dans cet ensemble seules 6 lignes parlent de la conceptualisation de la division. Elles sont dans le chapitre des documents d’accompagnement consacré au « calcul posé à l’école élémentaire » (p. 54) et disent que le calcul posé d’une division (programmé, rappelons-le, par ces mêmes documents au CM2) nécessite comme préalable : la « maîtrise des deux sens de la division : « quelle est la valeur de chaque part ? » (diviser 2 782 par 26, revient à partager 2782 en 26 parts égales et chercher la valeur d’une part), « combien de fois » (diviser 2 782 par 26, revient à chercher combien de fois 26 est contenu dans 2 782).

Serait-ce parce que les auteurs des programmes pensent que « la maîtrise des deux sens » de la division est un préalable à l’apprentissage du calcul posé qu’ils ont décidé de repousser cet apprentissage au CM2 ? On comprendrait mal pourquoi ! En effet, lorsqu’on utilise la technique classique, la division par un nombre à un chiffre est entièrement située du côté du partage, c’est seulement lorsqu’on divise par un nombre de 2 chiffres ou plus qu’il faut articuler partage et groupement au sein de la même technique. Vérifions-le sur cet exemple :

|