La deuxième circulaire ministérielle concernant l’enseignement des mathématiques à l’école élémentaire traite de la résolution de problèmes arithmétiques. Ce thème, complexe, était le principal point faible du rapport du CNESCO (1). La circulaire constitue-t-elle un progrès ? Elle est plus précise mais elle l’est pour le meilleur, certains points théoriques sont mieux explicités, comme pour le pire : certaines recommandations sont aventureuses. C’est une conséquence du fait que cette circulaire avance un cadre théorique qui est loin de correspondre à l’état actuel des connaissances sur le sujet. L’activité de résolution de problèmes, sauf cas particuliers, doit en effet être conçue comme résultant de la compréhension de la situation, puis l’usage de propriétés conceptuelles des opérations et, enfin, le calcul. Or, l’usage de connaissances conceptuelles est totalement absent du texte ministériel. D’où ses recommandations aventureuses.

La référence à TIMSS 2015

Avant d’aborder le thème sur le fond, consacrons quelques mots à la référence que fait le ministre à TIMSS 2015. Il motive son texte en s’appuyant sur les mauvais résultats français à l’un des problèmes proposés aux élèves de CM1 :

Avant d’aborder le thème sur le fond, consacrons quelques mots à la référence que fait le ministre à TIMSS 2015. Il motive son texte en s’appuyant sur les mauvais résultats français à l’un des problèmes proposés aux élèves de CM1 :

« Une bouteille de jus de pomme coute 1,87 zeds. Une bouteille de jus d'orange coute 3,29 zeds. Julien a 4 zeds. Combien de zeds Julien doit-il avoir en plus pour acheter les deux bouteilles ?

A. 1,06 zeds B. 1,16 zeds C. 5,06 zeds D. 5,16 zeds »

Les écoliers français sont ceux qui, dans l’Union Européenne, réussissent le moins bien ce problème. Encore une fois, le ministre n’exerce aucun esprit critique vis à vis des résultats de cette enquête. Or, rappelons-en ce biais incroyable (2) : il y a 1 ans de différence en moyenne entre les élèves évalués en France (9,9 ans) et les plus âgés, ceux du Danemark (10,9 ans). C’est extrêmement important. Les écoliers français sont parmi les plus jeunes.

Le cas d’un autre pays, la Norvège, est particulièrement éclairant. Les élèves évalués par TIMSS sont encore plus jeunes qu’en France alors que les autres écoliers scandinaves (Suède, Finlande, Danemark) sont plus âgés d’un an au moins. C’est pourquoi ce pays fait également passer la même épreuve aux élèves de la classe supérieure : comme ils ont un an de plus, cela permet de comparer leurs performances à égalité d’âge. Selon l’âge des enfants norvégiens considérés (9,7 ans vs 10,7 ans) ce pays est en queue de classement, avec la France, ou il est en tête de classement, avec l’Irlande. Le biais dû à l’âge est donc considérable et, de manière générale, les résultats de TIMSS 2015 doivent être considérés avec beaucoup de circonspection !

C’est encore plus vrai dans le cas particulier du problème des zeds. En effet, il est demandé de comparer une somme de décimaux (1,87+3,29) à un nombre entier, 4. Or, en France, l’écriture à virgule des décimaux, durant l’année de CM1, est souvent introduite plus tardivement qu’ailleurs. Et cela pour des raisons tout à fait respectables : le projet, en France, est d’enseigner les décimaux comme des fractions particulières, celles dont le dénominateur peut s’écrire sous la forme d’une puissance de 10. Dans l’ensemble, la recherche conforte un tel choix didactique.

De plus, la question du problème des zeds est rédigée de manière alambiquée : pourquoi ne pas avoir dit « Combien manque-t-il de zeds à Julien pour acheter les deux bouteilles ? ». Si l’on ajoute le fait qu’il s’agit d’un Questionnaire à Choix Multiples (QCM), forme scolaire peu habituelle dans notre école, les mauvais résultats français à ce problème, au moment où il est proposé et tel qu’il est proposé, ne permettent pas de crier à la catastrophe.

Résoudre un problème : comprendre la situation, faire usage de propriétés conceptuelles et calculer

Considérons les problèmes suivants et leurs taux de réussite à l’entrée du CE1 (3) :

P1 : « Luc a 27 euros dans sa tirelire. Il met d’autres euros dans sa tirelire. Maintenant il a 31 euros dans sa tirelire. Combien a-t-il mis d’euros dans sa tirelire ? » (Réussite début CE1= 0,49)

et :

P2 : « Marie a 4 euros dans sa tirelire. Elle met d’autres euros dans sa tirelire. Maintenant elle a 31 euros dans sa tirelire. Combien a-t-elle mis d’euros dans sa tirelire ? » (Réussite début CE1= 0,22)

Les énoncés de ces deux problèmes sont strictement identiques, à une valeur numérique près ; et pourtant P1 est beaucoup plus facile que P2. Le cadre théorique adopté par le ministre (résoudre un problème = modéliser + calculer) permet mal de comprendre de tels résultats parce que ces deux problèmes se modélisent de la même façon avec les schémas conventionnels préconisés par le texte (les deux énoncés utilisent les mêmes mots !) et parce qu’a priori, un calcul mettant en jeu deux nombre à 2 chiffres (P1) est plus difficile qu’un calcul mettant en jeu un nombre à 2 chiffres et un nombre à 1 chiffre.

En revanche, ces résultats s’expliquent bien lorsqu’on analyse la façon dont les élèves raisonnent. Dans le cas de P1, du fait que 27 et 31 sont proches, les élèves qui trouvent la solution écrivent 27+4=31. Ils complètent l’addition dont le second terme est inconnu : 27 + ? = 31 (ils font cela de façon informelle, ils n’écrivent pas cette addition à trou). La solution s’obtient sans recourir à la soustraction. Appelons ce type de problème un Si-problème (le préfixe Si renvoie à Situation ou à Simulation) : il suffit de simuler mentalement l’action décrite dans l’énoncé pour obtenir sa solution, ou encore : une stratégie basée sur la situation, ici une stratégie de complément, donne la solution numérique de façon économique.

Ainsi, un Si-problème de recherche d’un complément est un pseudo-problème de soustraction parce qu’il n’y a nul besoin de faire usage de cette opération pour en obtenir la solution numérique.

Dans le cas de P2 (nombres 4 et 31), en revanche, les élèves qui trouvent la solution écrivent 31 – 4 = 27, ils utilisent la soustraction. Ce faisant, ils utilisent ce qu’on appelle en psychologie cognitive une « propriété conceptuelle » reliant l’addition et la soustraction : le nombre inconnu tel que 4 + ? = 31 s’obtient en calculant 31 – 4 = ? Plus généralement : b + ? = a s’obtient en calculant a – b = ? Là encore, les élèves utilisent cette propriété sans la mentionner, ils ne font pas de l’algèbre.

Les « propriétés conceptuelles » d’un domaine de connaissances (ici celui de l’addition/soustraction) sont celles qui structurent ce domaine. Dans le cas de ces opérations, ce sont pour l’essentiel la commutativité de l’addition (a + b = b + a), l’associativité de cette opération (on peut réorganiser la somme de 3 termes), la propriété qui vient d’être évoquée (un complément ou un manque peut se calculer par une soustraction) et la réversibilité de l’addition et de la soustraction (a + b – b = a).

Donnons un exemple d’usage de la réversibilité en considérant cet autre problème : P3 : « Julien a des euros dans sa tirelire. Il met 4 autres euros dans sa tirelire et maintenant il a 31 euros dans sa tirelire. Combien avait-il d’euros dans sa tirelire ? » (Réussite début CE1= 0,35)

Les élèves qui réussissent ne cherchent pas à résoudre ? + 4 = 31 en testant des nombres (30 serait trop grand, essayons 28, par exemple), ils calculent directement 31 – 4. Ils utilisent la réversibilité de l’addition et de la soustraction : après un ajout, pour retrouver l’état initial, il suffit de retirer ce qui a été ajouté.

Ainsi, P2 et P3 sont ce que l’on peut appeler des CC-problèmes (le préfixe CC renvoie à Connaissances Conceptuelles) : la simulation mentale de l’action décrite dans l’énoncé ne permettant pas d’en obtenir la solution, la résolution de ces problèmes nécessite la mobilisation de Connaissances Conceptuelles : dans le cas de P2, celle qui autorise l’usage de la soustraction dans une situation de complément et, dans celui de P3, la réversibilité de l’addition et de la soustraction.

Le lecteur aura remarqué que les valeurs numériques des CC-problèmes ont été choisies afin de permettre un calcul mental. De ce point de vue, ils diffèrent des problèmes classiques : « M. Dupont dépose 467 euros sur son compte bancaire et maintenant il a 2082 euros sur compte. Combien avait-il avant le dépôt ? », par exemple. L’intérêt des CC-problèmes réside dans le fait que leur résolution nécessitent les mêmes connaissances conceptuelles que celle des problèmes classiques alors que, contrairement à ceux-ci, leur résolution ne nécessite pas la maitrise d’un algorithme : on dispose donc de taches (les CC-problèmes) permettant de tester l’accès des élèves aux connaissances conceptuelles indépendamment de leurs compétences en calcul posé.

Les connaissances conceptuelles, grandes absentes du cadre théorique de la circulaire

Nulle part dans la circulaire consacrée à la résolution de problèmes, l’importance des propriétés conceptuelles se trouve soulignée. Seules la commutativité et la distributivité sont évoquées dans la circulaire consacrée au calcul mais on n’y trouve pas la réversibilité de l’addition et de la soustraction ou la propriété qui permet de déterminer un complément en calculant une soustraction. Concernant la multiplication et la division non plus, aucune propriété conceptuelle n’est évoquée. C’est une lacune théorique grave qui affecte grandement les préconisations faites. En effet, les connaissances conceptuelles constituent l’interface entre les compétences en calcul mental et celles en résolution de problèmes. Montrons-le en prenant comme exemple la résolution des problèmes de complément par une soustraction.

Les recherches en psychologie cognitive (voir par exemple Torbeyns et collègues, 2011) ont montré que les adultes ne calculent pas mentalement 102–6 (retirer peu) comme ils calculent 102–94 (retirer beaucoup) (6). Dans le cas de 102–6, la stratégie la plus fréquente consiste à retirer d’abord 2 (on s’appuie sur 100) puis 4 (le résultat est 96). Le calcul se fait donc par retraits successifs, en reculant sur la suite des nombres. En revanche, c’est une stratégie de complémentation, où l’on avance sur la suite numérique que les adultes utilisent pour calculer 102–94. Ils raisonnent ainsi : 94 pour aller à 100, il faut 6. Et encore 2 pour aller à 102, il faut 8 en tout (102–94=8).

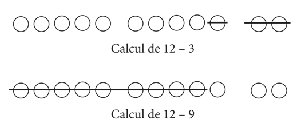

Dès le CP, tous les pédagogues enseignent la 1ère stratégie (reculer sur la suite des nombres). En revanche, rares sont ceux qui enseignent la 2ème. La méthode originelle de Singapour le fait, mais sa traduction française ne le fait pas. Or, enseigner la 2ème stratégie, c’est enseigner la propriété conceptuelle selon laquelle un retrait (102–94) peut se calculer par une stratégie de recherche d’un complément (94 pour aller à 102). L’absence, au CP, d’enseignement de cette propriété via le calcule mental est étonnant : il suffit en effet que les enfants apprennent que pour calculer 12–9, par exemple, on enlève les 9 premières unités, il reste donc les 10ème, 11ème et 12ème unités, c’est-à-dire 3 (c’est un calcul en avançant sur la suite numérique, par complémentation).

Lorsque des pédagogues ne font pas le choix d’enseigner d’emblée les deux stratégies, ils enseignent sur une longue durée que la soustraction se calculerait seulement en reculant sur la suite des nombres, ce qui est faux. Les élèves les plus fragiles s’enfermeront dans cette stratégie de bas niveau, ils ne deviendront jamais performants en calcul mental d’une soustraction. En soi, c’est déjà très grave mais, de plus, comme ces pédagogues n’utilisent pas le calcul mental pour enseigner une propriété conceptuelle fondamentale de la soustraction, leurs élèves les plus fragiles risquent de ne pas progresser non plus en résolution de problèmes de soustraction.

Le lien entre le calcul mental et la réussite scolaire est bien établi par la recherche (voir par exemple Suchaut et Morlaix, 2007). De façon plus particulière, tout enseignant expérimenté sait qu’il est très rare que des élèves faibles en calcul mental se révèlent performants en résolution de problèmes. Cela s’explique aisément : le calcul mental est un domaine privilégié pour permettre aux élèves de s’approprier les connaissances conceptuelles qui sont indispensables à la résolution de problèmes arithmétiques.

La circulaire ministérielle consacrée à la résolution de problèmes fait l’impasse sur la notion de connaissances conceptuelles mais elle insiste sur la modélisation à l’aide de schémas conventionnels : que faut-il en penser ?

Que penser de la modélisation à l’aide schémas conventionnels ?

On lit dans le texte ministériel la préconisation suivante : « introduire des représentations, sous forme de schémas bien adaptés, permettant la modélisation des problèmes proposés. Ces représentations sont systématiquement utilisées lors des résolutions de problèmes menées face à la classe, afin de servir de référence aux élèves. Elles ne sont bien sûr jamais rendues obligatoires (en particulier pour les élèves en réussite qui n'en ont pas besoin), mais doivent servir de point d'appui, lors des séances d'enseignement, avec les élèves rencontrant des difficultés lors de la résolution d'un problème. »

Mais qu’est-ce qu’un schéma « bien adapté » selon l’âge des élèves ? Par ailleurs, cet extrait pourrait laisser croire que l’usage de schémas conventionnels serait plus profitable aux élèves rencontrant des difficultés qu’aux autres. Les résultats expérimentaux disponibles sont loin d’aller dans ce sens.

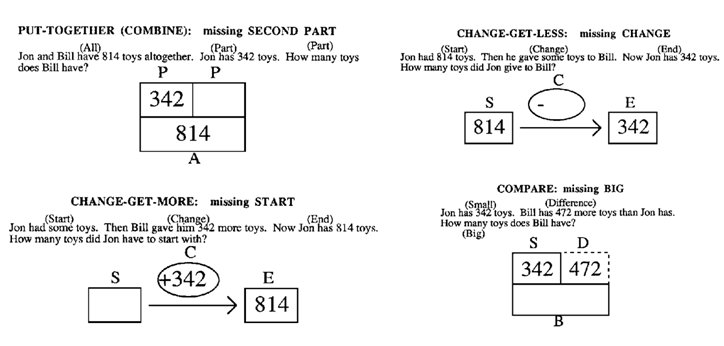

Les recherches qui servent de références sur cette question sont celles de Willis & Fuson (1988) et Fuson & Willis (1989). Pour résoudre des problèmes additifs (addition ou soustraction), ils enseignent à des élèves de CE1 l’usage de schémas proches de ceux utilisés en France par Gérard Vergnaud. Les problèmes proposés sont :

- Soit des problèmes appartenant à la catégorie « Parties-Tout » : la situation est, par exemple, « Il y a 7 fleurs dans un bouquet. 4 sont des roses et 3 sont des tulipes ». En faisant de l’une des données l’inconnue du problème, on définit deux types de problèmes suivant que l’inconnue est le tout ou l’une des parties.

- Soit des problèmes appartenant à la catégorie « Transformation positive » : « Il y a 4 fleurs dans un vase. On ajoute 3 fleurs. Maintenant il y a 7 fleurs dans le vase. ». Cette situation conduit à trois types de problèmes suivant que l’inconnue est l’état initial, la transformation ou l’état final.

- Soit des problèmes appartenant à la catégorie « Transformation négative » : « Il y a 7 fleurs dans un vase. On retire 3 fleurs. Maintenant il y a 4 fleurs dans le vase. » Cette situation conduit à trois autres types de problèmes.

- Soit des problèmes de « Comparaison » : « Il y a 7 fleurs dans un vase bleu et 4 fleurs dans un vase vert. Il y a 3 fleurs de plus dans le vase bleu ». Là encore, cette situation permet de définir trois types de problèmes selon l’inconnue. Elle permet d’en définir beaucoup plus si l’on tient compte des différentes formulations : « Il y a 3 fleurs de moins dans le vase vert » ou encore si l’on parle de différence.

Les différents schémas utilisés par Fuson et Willis sont présentés ci-dessous.

Dans les deux recherches, l’usage de tels schémas améliore globalement les performances des élèves. Mais lorsqu’on analyse précisément les résultats, on s’aperçoit que seuls les élèves moyens et performants au départ en profitent vraiment. Chez les élèves qui rencontrent des difficultés avec les nombres, on note même parfois une régression des performances.

Cela s’explique aisément : la méthodologie enseignée aux élèves consiste à choisir le bon schéma avant d’y placer les valeurs numérique et d’écrire l’égalité. Ils seraient donc censés répondre à des questions du type : le problème que l’on m’a posé correspond-t-il à une situation de type Parties-Tout, de type Transformation positive, de type Comparaison, etc. Se livrer à une telle analyse sémantique de l’énoncé est loin d’être facile. Les élèves les plus fragiles n’arrivent pas à choisir le bon schéma et l’on peut même considérer que la recherche du bon schéma fait, chez eux, obstacle à la compréhension du texte : ils ne se demandent plus « De quoi parle cet énoncé ? », ils ne cherchent plus à simuler mentalement la situation décrite, ils sont à la recherche d’indices permettant d’apparier l’énoncé à l’un des schémas.

Or, on sait aujourd’hui (Brissiaud & Sander, 2010 ; Thevenot & Barrouillet, 2015) que toute résolution de problèmes commence par une simulation mentale de la situation décrite dans l’énoncé. Tout ce qui risque de détourner l’enfant de cette étape nécessaire est susceptible de faire obstacle au progrès. L’obstacle à la compréhension de l’énoncé est encore plus grand lorsque des problèmes additifs se trouvent mélangés à des problèmes multiplicatifs. On notera d’ailleurs que Karen Fuson n’utilise plus aujourd’hui les mêmes schémas pour les problèmes additifs. Elle en a notamment réduit le nombre (dans le cas des problèmes de transformation, les enfants écrivent directement une égalité).

Quelle(s) solution(s) ?

La principale réponse consiste à enseigner les propriétés conceptuelles des opérations via le calcul mental. Insistons : leur maitrise est la clé vers de bonnes performances en résolution de problèmes et il est plus facile de les enseigner dans le contexte du calcul mental que par l’usage de schémas conventionnels qui, chez les élèves les plus fragile, fait obstacle à la compréhension des situations décrites dans les énoncés.

Un autre élément de solution aux dysfonctionnements résultant de la recherche du « bon schéma », consiste à renoncer provisoirement à leur usage afin de s’appuyer de manière privilégiée sur les schématisations spontanées des élèves. Ils produisent initialement ce que l’on peut appeler un « dessin de la situation » et, progressivement, on les conduit à représenter les unités discrètes par des points, à relier par un trait les unités qui doivent être mises en correspondance terme à terme, etc. On favorise la transition du dessin au schéma conventionnel.

Faudrait-il renoncer à tout usage précoce de schémas conventionnels ? Non, mais il faut disposer d’un environnement pédagogique tel que les élèves n’aient plus à se livrer d’emblée à une analyse sémantique de l’énoncé afin de choisir « le bon schéma ». Il faut faire en sorte que l’analyse sémantique et la construction du schéma s’appuient l’une sur l’autre.

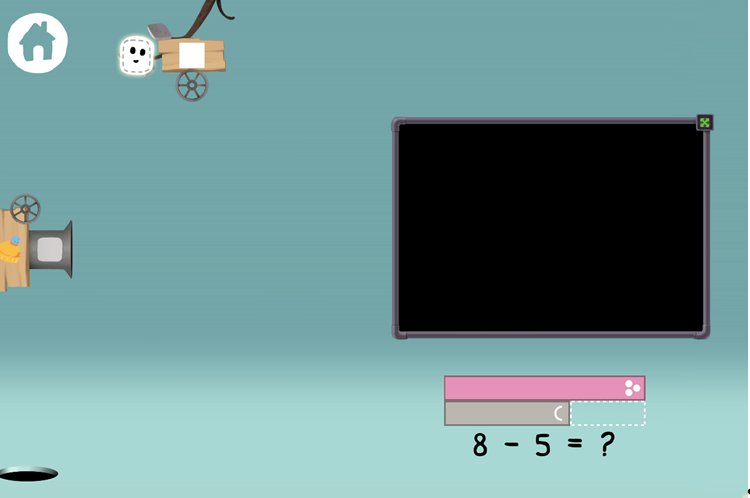

C’est une telle solution que j’expérimente actuellement dans deux classes de CP du sud de la France (3). Elle s’inspire d’un matériel éducatif dont l’usage est largement répandu dans le monde depuis les années 1950 : les nombres en couleurs ou réglettes Cuisenaire. Deux de ces réglettes peuvent être mises en relation soit en les mettant bout à bout (on en additionne les longueurs), soit en les mettant côte à côte (on en compare les longueurs pour chercher la différence). Dans deux classes en France, mais aussi dans des dizaines de classes en Finlande et en Norvège (cette solution pédagogique commence à y être diffusée), les enfants utilisent un tel matériel solide mais aussi un environnement logiciel dont l’image suivante est extraite :

En regardant le bandeau du haut, on s’aperçoit que l’on a la possibilité de créer les différents chiffres en appuyant plusieurs fois sur le tuyau correspondant, des « noums » de longueurs différentes (ce sont les images des réglettes), des constellations de points, des collections de tailles différentes.

Par ailleurs, les noums ont deux formes. Dans l’une (les noums ont les coins arrondis), en sliçant le noum 5 au bon endroit, par exemple, on le scinde en un noum 3 et un noum 2 (décomposition). En revanche, si l’on approche un noum 3 et un noum 2, ils se « mangent » et reconstituent le noum 5 (recomposition). On remarquera que les noums 1, 2, 3 et 4 se reconnaissent facilement parce que le noum 1 a 1 œil, le noum 2 a 2 yeux, etc. Les noums 5 et 10 se reconnaissent par leurs couleurs : gris et noir. Enfin le grand noum avec 1 œil est le noum 5+1=6, le grand noum avec 2 yeux est le noum 5+2=7, etc. Contrairement à ce qui se passe avec le matériel Cuisenaire, un lent apprentissage du code de couleurs n’est pas ici nécessaire.

Les noums disposés en escalier dans l’image précédente n’ont pas les coins arrondis, ils ont une forme rectangulaire : leurs propriétés sont différentes des noums précédents parce qu’ils sont insécables et ne sont pas composables, on ne peut que les juxtaposer, soit bout à bout (addition), soit bord à bord (soustraction). Ce sont ceux dont l’usage est privilégié lors des activités de modélisation pour résoudre des problèmes.

Enfin, il est fondamental de noter que dans cet environnement pédagogique, il existe une « radiographie » qui rend visibles les quantités représentées par les noums dès qu’ils sont glissés derrière cette radio. Ainsi, le fait que le noum 4 porte le nom de « quatre » ne s’explique pas seulement du fait que sa longueur est 4 lorsqu’on le mesure avec le noum unité, il s’appelle « quatre » principalement parce qu’il contient 4 unités. En dehors de la radio, on ne les voit pas. Mais la radio aide à les imaginer dans son corps (d’autant plus qu’elle crée le repère 5 sous la forme d’un losange rouge). Cette radio apporte une solution au principal reproche qui a été fait, avec raison, au matériel Cuisenaire originel : avec ce matériel, la réglette 4 n’apparaissait pas formée de 4 unités, elle avait seulement une longueur de 4 unités.

L’organisation de la classe est la suivante : l’enseignant anime des activités collectives en projetant ses manipulations (ou celle d’un élève) sur le tableau blanc, puis les élèves manipulent individuellement ou par groupes de 2 sur des tablettes avant d’effectuer un travail écrit.

Considérons maintenant le logiciel qui sert à créer les schémas conventionnels utilisés pour résoudre des problèmes.

On notera qu’il est également possible de créer un « noum inconnu » dont on peut modifier la longueur à loisir. Cela permet d’engendrer les deux schémas de base, celui de l’addition (les « noums données » sont mis bout à bout) et celui de la soustraction (ils sont juxtaposés). Quand un des schémas de base est formé, l’égalité correspondante s’écrit. On notera enfin que les schémas de base peuvent être combinés (6 + 4 – 7 = ?), ce qui permet de résoudre les « problèmes à étapes ».

Considérons le problème suivant : « 8 enfants n’ont que 5 bonnets. Combien manque-t-il de bonnets ? ».

Grâce à la roue crantée, il est possible de créer une icône d’enfant (mais aussi de différents fruits, habits, etc.). Lorsque l’on tape une quantité sur le tuyau, le noum correspondant sort. On ne voit pas qu’il représente des enfants mais il suffit de le glisser derrière la radio pour le rendre visible. La radio sert à signifier à l’élève ce qu’il doit se représenter mentalement, elle est une métaphore du cerveau : quand il voit un noum 8 qui représente une quantité d’enfants, il doit imaginer les 8 enfants.

On fait de même avec les 5 bonnets que l’on apparie avec des enfants. Il suffit alors d’apparier les enfants et les bonnets avant de créer un noum inconnu qui représente les bonnets manquants. Cette manipulation, qui se situe à l’intérieur de la radio, est fondamentale : c’est elle qui permet aux élèves de simuler la situation décrite dans l’énoncé. On remarquera que lorsqu’un schéma est formé à l’intérieur de la radio, l’égalité n’apparait pas. Elle n’apparaitra que lorsqu’on sortira le schéma de la radio. Cela permet de demander aux élèves d’anticiper cette égalité.

Les premières résolutions de problèmes se déroulent comme cela vient d’être présenté : créer les données, puis le schéma au sein de la radio et anticiper l’équation. Cependant, plus tard, on demande aux élèves de créer directement le schéma en dehors de la radio, en imaginant les quantités représentées pour les mettre en relation. La radio, dans ce cas, sert à vérifier (rendre « concret ») ce que l’on a fait.

Avec cet environnement didactique, les élèves n’ont pas à se livrer d’emblée à une analyse sémantique de l’énoncé afin de choisir « le bon schéma », c’est en se référant aux données du problème, en les mettant en relation que le schéma émerge. De plus, cet environnement est plus intéressant que ceux qui reposent seulement sur une phase de manipulation suivie d’une phase d’usage direct du schéma (abstraction). En effet, grâce à l’usage de la radio, la phase d’abstraction reste sous le contrôle de la manipulation : à tout moment il est possible de rendre les quantités explicites en mettant la radio dessus. Le « saut » entre la manipulation et l’usage direct de la modélisation est beaucoup moins important.

Des préconisations aventureuses

L’origine de la recommandation ministérielle d’utiliser des schémas conventionnels pour résoudre les problèmes arithmétiques n’est pas très difficile à trouver : c’est ce qui est fait dans la méthode de Singapour. Cependant, en recommandant leur usage dès le CP, le texte ministériel sous-estime la complexité de l’activité de modélisation à l’aide des schémas conventionnels utilisés par la méthode de Singapour. Lisons ce qu’en dit un professeur passionné par cette méthode, Jean-Michel Jamet. Il la pratique depuis longtemps en s’inspirant des méthodes originelles et il a créé un site internet (Singamath) afin d’avancer un analyse de cette méthode qui reflète mieux la réalité de sa pratique que les discours slogans le plus souvent rencontrés. Il écrit : « La technique de modélisation est avant tout une démarche abstraite de représentation des données, elle est très loin de rendre « concrète » les données, contrairement à ce que l’on pourrait penser ! » La méthode de Singapour, en effet, ne possède pas d’outil équivalent à la radio que nous avons présentée. Dans cette méthode, il y a un saut important entre la phase de manipulation et celle de modélisation.

Jean-Michel Jamet continue d’ailleurs son texte ainsi : « Lorsque nous abordons la modélisation, nous l’appréhendons avec notre regard, nos connaissances d’adultes. Elle s’avère le plus souvent bloquante pour la compréhension et la résolution de problèmes. Evidemment, présentée ainsi ne rend pas la chose très promotionnelle... Pourtant, c’est bien ce qui se passe « pour de vrai » en classe ! Les nombreuses observations en salle de classe le prouvent : pour être efficace et utile à l’apprentissage, la technique de modélisation demande une certaine expertise et un investissement certain de la part des professeurs. Des connaissances pédagogiques particulières doivent être requises pour manier cet outil passionnant mais qui a aussi ses limites… En test de fin d’année de niveau CE2, seulement 20 % des élèves sont intéressés par la modélisation pour résoudre des problèmes complexes en raison de la difficulté et des efforts que celle-ci demande aux élèves lors des procédures de résolution (Jamet, article à paraitre). Présenter cet outil d’une façon simpliste (il suffirait d’être entrainé à dessiner le bon type de modèle pour résoudre un problème…) est certes alléchant mais relève d’une démarche de marketing et non d’un certain réalisme pédagogique. » L’auteur de ce texte est pourtant un « expert » dans l’utilisation de la technique de modélisation de Singapour !

Ainsi, la recommandation du ministre concernant l’usage de schémas conventionnels dès le CP est aventureuse. Cela ne signifie pas qu’un tel usage serait impossible, mais la technique Singapourienne doit être améliorée. Dans ce texte, en nous appuyant sur l’environnement pédagogique des Noums, nous avons montré dans quelle direction il convient de le faire.

Des textes médiocres

Il est raisonnable de penser que le ministère, en publiant les deux circulaires consacrées respectivement au calcul et à la résolution de problèmes, avait l’espoir que ces textes seraient utilisés à l’avenir en formation des enseignants. Or, parce qu’elles séparent l’apprentissage du calcul d’une part et la résolution de problèmes de l’autre, parce qu’aucune d’elles ne souligne que les connaissances conceptuelles constituent l’interface entre ces deux sortes de compétences, elles sont de qualité médiocre.

Les connaissances scientifiques disponibles permettent d’accéder à une conception assez riche de la façon dont s’articulent le progrès en calcul et celui en résolution de problèmes. Par méconnaissance des travaux de recherche qui relient ces deux domaines, le ministère en donne une vision mécanique : dans le domaine du calcul, l’essentiel serait l’automatisation de règles et dans celui de la résolution de problèmes, un usage mécanique de schémas conventionnels. Or, il faut l’affirmer : un progrès réel et pérenne n’est pas possible sans appropriation de connaissances conceptuelles. Sans ces connaissances, les prothèses pédagogiques généralement utilisées, la seule répétition dans le cas du calcul et l’usage de schémas conventionnels trop abstraits dans celui de la résolution de problèmes, fonctionnent très mal. Rien ne remplace l’appropriation de connaissances conceptuelles !

Rémi Brissiaud

Professeur de mathématiques honoraire

Maitre de Conférences honoraire de psychologie cognitive

Chercheur associé au Laboratoire Paragraphe, EA 349 (Université Paris 8)

Membre du conseil scientifique de l'AGEEM

Directeur de la collection « J’apprends les maths avec Picbille » chez Retz

Recommandations Blanquer : le dossier

Instructions Blanquer parlons en

En maternelle Blanquer fait table rase

Renvois

1 Cet article

2 Cet article

3 Cette solution est élaborée en collaboration avec une jeune société franco-norvégienne, DragonBox

[4] Ce site

Articles cités

Brissiaud, R. (2016) Situations, interprétation, stratégies et conceptualisation. Le cas des opérations arithmétiques, Bulletin de psychologie, Tome 69 (6), N°546, p. 423-431.

Brissiaud R., Sander E. (2010). Arithmetic word problem solving: a Situation Strategy First Framework. Developmental Science, 13 (1), 92-107.

Fuson, K., & Willis, G. (1989). Second graders' use of schematic drawings in solving addition and subtraction word problems. Journal of Educational Psychology, 81(4), 514-520.

Suchaut (2007) Apprentissages des élèves à l’école élémentaire : les compétences essentielles à la réussite scolaire (collab. S. Morlaix). Note de l’IRÉDU, 07/1.

Thevenot, C., & Barrouillet, P. (2015). Word problem solving and mental representations. In A. Dowker, & R. Cohen-Kadosh (Eds). The Oxford Handbook of Mathematical Cognition (pp. 158-179). Oxford University Press.

Torbeyns J., De Smedt B., Peters G., Ghesquière P., Verschaffel L. (2011). Use of indirect addition in adults' mental subtraction in the number domain up to 1,000. British Journal of Psychology, 102(3), 585-597

Willis, G. & Fuson, K. (1988). Teaching children to use schematic drawings to solve addition and subtraction word problems. Journal of Educational Psychology, Vol 80(2), 192-201