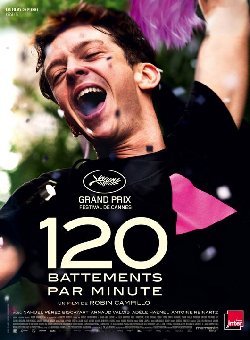

A l’orée des années 1990, des personnes (des jeunes en particulier), touchées par une épidémie mortelle, s’organisent pour ‘secouer’ les pouvoirs publics et alerter l’opinion sur les ravages causés par le Sida, maladie virale sexuellement transmissible, qui tue depuis dix ans. Qui se souvient de la fondation d’Act Up-Paris en 1992 ? Qui connaît l’histoire de l’association et le rôle considérable joué par ses militants dans le réveil des consciences, le développement de la recherche médicale et l’implication de l’Etat ? En réalisant « 120 Battements par minute », Robin Campillo ne se pose pas les questions en ces termes. Fort de son engagement d’alors (que partage son coscénariste Philippe Mangeot), le cinéaste choisit la fiction, certes documentée et réaliste, plus proche cependant de l’épopée lyrique, alliant l’aventure politique et la tragédie intime. La mise en scène du pouvoir de la parole en réunion, l’inventivité joyeuse des actions coups de poing se confrontent à l’inertie des uns, aux intérêts des lobbys, à l’hostilité dominante d’une société ostracisant les malades, surtout s’ils sont homosexuels. Porté par l’énergie furieuse de ses militants acharnés–exposant leurs corps souffrants comme des armes de combat-, incarné dans la tendresse liant deux jeunes amants à la vie à la mort, « 120 Battements par minute » nous chamboule au plus profond de nous-mêmes. Au-delà d’un activisme sans concession et de son urgente nécessité, les jeunes héros, sous la menace de la grande faucheuse, se réapproprient leur vie dans sa précarité même. Une radicalité, ici magistralement mise en lumière, qui arrache des larmes et questionne avec intelligence toute forme d’engagement.

L’énergie farouche d’une communauté de lutte

Comme Nathan (Arnaud Valois), nouveau venu à l’association, nous voici immergés au cœur du réacteur : dans un amphithéâtre bien rempli, sous une lumière crue, se tient la RH (réunion hebdomadaire) d’Act Up au cours de laquelle s’échangent les dernières informations, s’élaborent les prochaines actions spectaculaires, les futurs slogans provocateurs. Sous la houlette de Sophie (Adèle Haenel), habile ordonnatrice des interventions (soumises à des règles strictes : ne pas couper la parole, ne pas parler trop longtemps, ne pas applaudir mais claquer dans les doigts, faire des propositions concrètes), nous découvrons l’ampleur du danger : les traitements existants contre le sida, outre leurs effets secondaires terribles, retardent seulement l’échéance le plus souvent mortelle. Nous comprenons les forces d’inertie à vaincre : attentisme des pouvoirs publics, ambiguïté de la recherche pharmaceutique entre affichage volontariste et rentabilité à court terme, indifférence ou rejet de ceux qui ne se sentent pas concernés... Nous mesurons aussi très vite l’excitation et la fièvre qui parcourent l’assemblée. Des prises de parole vigoureuses, des échanges vifs, parfois houleux, à la mesure des enjeux. Et qui débouchent sur des passages à l’acte lors de manifestations de rue (immobilité prolongée des corps allongés occupant l’espace d’une place ou d’une avenue, accompagnée de pancartes ‘choc’) ou d’intrusions surprises dans des lieux symboliques (jets de poches de faux sang sur les murs blancs et les vitres d’un laboratoire de recherche, distribution éclair de préservatifs dans une classe de lycée avec explications débitées à toute allure), comme autant d’incarnations immédiatement visibles de l’urgence vitale à agir. Des va-et-vient entre l’intérieur (la gestation en assemblée générale) et l’extérieur (les opérations ‘commandos ‘) que la caméra suit jusqu’au vertige, dont elle épouse le rythme effréné.

Comme Nathan (Arnaud Valois), nouveau venu à l’association, nous voici immergés au cœur du réacteur : dans un amphithéâtre bien rempli, sous une lumière crue, se tient la RH (réunion hebdomadaire) d’Act Up au cours de laquelle s’échangent les dernières informations, s’élaborent les prochaines actions spectaculaires, les futurs slogans provocateurs. Sous la houlette de Sophie (Adèle Haenel), habile ordonnatrice des interventions (soumises à des règles strictes : ne pas couper la parole, ne pas parler trop longtemps, ne pas applaudir mais claquer dans les doigts, faire des propositions concrètes), nous découvrons l’ampleur du danger : les traitements existants contre le sida, outre leurs effets secondaires terribles, retardent seulement l’échéance le plus souvent mortelle. Nous comprenons les forces d’inertie à vaincre : attentisme des pouvoirs publics, ambiguïté de la recherche pharmaceutique entre affichage volontariste et rentabilité à court terme, indifférence ou rejet de ceux qui ne se sentent pas concernés... Nous mesurons aussi très vite l’excitation et la fièvre qui parcourent l’assemblée. Des prises de parole vigoureuses, des échanges vifs, parfois houleux, à la mesure des enjeux. Et qui débouchent sur des passages à l’acte lors de manifestations de rue (immobilité prolongée des corps allongés occupant l’espace d’une place ou d’une avenue, accompagnée de pancartes ‘choc’) ou d’intrusions surprises dans des lieux symboliques (jets de poches de faux sang sur les murs blancs et les vitres d’un laboratoire de recherche, distribution éclair de préservatifs dans une classe de lycée avec explications débitées à toute allure), comme autant d’incarnations immédiatement visibles de l’urgence vitale à agir. Des va-et-vient entre l’intérieur (la gestation en assemblée générale) et l’extérieur (les opérations ‘commandos ‘) que la caméra suit jusqu’au vertige, dont elle épouse le rythme effréné.

Tempi dissonants, de la houle impétueuse au souffle à peine perceptible

D’autres correspondances, plus souterraines, nous deviennent accessibles. Pendant les réunions, la caméra s’attarde en plans rapprochés sur certains participants et leurs confidences chuchotées. Moments suspendus au milieu du brouhaha, instants de drague, dont la rencontre entre Nathan, le novice, et Sean (Nahuel Pérez Biscayart), militant aguerri, frondeur, fougueux et séropositif. Aussi se mêlent inextricablement le collectif de l’action politique et l’intimité des histoires d’amour et des liens affectifs. Comme se superposent l’exposition scandaleuse de corps souffrants (comme armes de la lutte collective), l’ivresse de danses chaloupées sur la piste d’une boite de nuit, rythmée par la ‘house musique’ (réinventée par le compositeur Arnaud Rebotini) et les douces étreintes des deux amoureux tremblants. Au lieu de privilégier un récit linéaire et réaliste déroulé jusqu’à son issue fatale, le cinéaste privilégie une construction ‘sérielle’ avec ses répétitions alternées, de l’intérieur à l’extérieur, du corps collectif au cœur intime, des embardées de l’action politique, des bouffées d’énergie jubilatoire aux ralentissements émotionnels, aux accès de désir, à la solitude de celui qui va mourir, à la détresse révoltée de ceux qui lui survivent.

Entre combat collectif et tragédie intime, une mise en scène vibrante

Sans cacher la dégradation physique provoquée par la maladie et les traitements subis, la caméra à distance accompagne Sean agonisant de la pâle clarté du lit d’hôpital à la pénombre de l’appartement. Bien plus, le ralentissement du montage fait apparaitre quelques plans larges de la Seine et de ses quais de nuit, miroitements du fleuve noir et scintillant, fugaces plans contemplatifs au cours desquels nous entendons le souffle d’une respiration, avant qu’il ne devienne rauque, puis à peine perceptible. Et la différence de tempo enveloppe la mort de ce jeune homme d’un manteau de douceur. Tandis que la petite communauté des proches (mère et amant, camarades et amie) se demande, entre le rire et les larmes, à qui reviennent les cendres du défunt et quel usage en faire pour une prochaine opération symbolique de dispersion des dites cendres sur des représentants de l’ordre établi. Ultime pirouette où cohabitent la douleur de la perte de l’être aimé et l’humour rageur des vivants combattants.

Avec « 120 Battements par minute », Robin Campillo dépasse la simple chronique du combat politique d’Act Up et de sa mobilisation transgressive contre le sida il y a un quart de siècle, durant ces années noires, marquées par leur cortège de morts et de vies brisées. Le cinéaste parvient en effet à figurer l’expérience physique et mentale qu’a représenté alors, pour les militants à l’origine de l’association, cette forme inédite d’engagement total, mettant à l’épreuve le corps dans tous ses états. Les variations d’intensité et de rythme, les changements de registre et les pulsations du temps suggèrent l’urgence d’agir, la rage d’aimer et de vivre au sein d’une jeunesse scandaleusement vulnérable. Aujourd’hui, même si information, prévention et évolutions des traitements permettent de mieux appréhender la maladie et les façons de contenir l’épidémie, la leçon des activistes d’Act Up n’a rien perdu de sa brûlante pertinence. « 120 Battements par minute » met en scène avec maestria la puissance de l’engagement lorsque de (jeunes) citoyens décident de prendre en main leur destin.

Samra Bonvoisin

« 120 Battements par minute », un film de Robin Campillo

Grand Prix, Prix FIPRESCI, Prix François Chalais, Queen Palm, Festival de Cannes 2017