Comment suggérer à l’écran l’invisible ? Filmer la vie intérieure d’un personnage ? Pour son deuxième long métrage, Cyril Mennegun se fixe des objectifs ambitieux, dans le sillage de ‘figures tutélaires’, écrasantes, comme Andréï Tarkovski ou Robert Bresson. Un pari d’autant plus risqué que son premier film, « Louise Wimmer » -grand succès critique et public, couvert de récompenses- excelle dans une veine sociale à la fois réaliste et romanesque. Qu’à cela ne tienne ! Le jeune réalisateur revendique ici la volonté de sortir de la ‘zone de confort’. Aux antipodes du portrait dynamique d’une femme socialement à la dérive, combattant pour sa dignité, il évoque cette fois l’onde de choc provoquée chez un jeune pianiste (et enfant adopté) faisant retour sur ses origines à la faveur d’un événement traumatique, la mort de sa mère biologique. Pour ce faire, il opte pour un script minimaliste et une forme stylisée à l’extrême. A travers les partis-pris visuels et sonores, privilégiant la lumière et la musique, les silences des hommes et les bruits de la nature, Cyril Mennegun cherche à figurer la complexité d’une rencontre au-delà des mots, l’affleurement d’un chagrin refoulé, la part inconsciente d’existences humaines. Même si « La consolation » ne tient pas toutes ses promesses, le film s’offre à nous comme l’esquisse troublante d’un geste cinématographique porté par une haute exigence.

Traumatisme de la mort annoncée

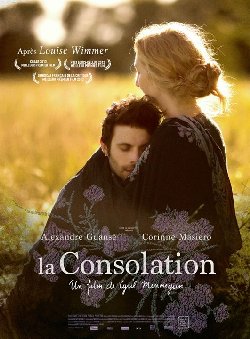

Le premier plan séquence impose sa majesté. Filmée en plan large, une clairière baignée d’une lumière légèrement voilée, en bordure d’une forêt. Bruissement du vent dans les arbres, légère palpitation de l’air tandis que nous nous rapprochons, au rythme du pas d’un marcheur, d’une petite maison isolée dans la verdure. Nous ne comprenons pas tout de suite les raisons de cette venue. Une femme, cadrée de dos, debout devant sa fenêtre ouverte sur un puits de lumière, semble attendre. Sans qu’un réel échange ait lieu entre le visiteur et celle qui lui a ouvert sa porte, l’homme monte à l’étage et reste quelques instants devant le corps sans vie, allongé sur un lit, d’une femme d’un certain âge. Puis il quitte précipitamment les lieux sans dire un mot. Progressivement quelques indices nous guident. Daniel (Alexandre Guansé), pianiste reconnu, est un enfant adopté qui entretient des rapports lointains (et agressifs) avec sa mère adoptive. Abandonné très jeune, il a gardé le (faux) souvenir de l’annonce de la mort de sa mère biologique : ‘J’avais 4 ans. Quelqu’un m’a dit que ma mère était morte. Je ne l’ai pas inventé tout de même ! ‘. D’où l’incrédulité lorsque Françoise (Corinne Masiero), compagne de longue date de Madeleine, informe Daniel, devenu adulte, du décès maternel qui vient de se produire. Ainsi le récit minimaliste en apparence se réduit-il au cheminement intérieur du protagoniste à la recherche d’une vérité associée à son passé de fils délaissé et trompé, en demande d’un éclaircissement lié aussi à la relation entretenue entre sa mère défunte et Françoise. Une quête qui dessine également un rapprochement possible avec cette Françoise inconnue, dépositaire d’une petite enfance perdue.

Le premier plan séquence impose sa majesté. Filmée en plan large, une clairière baignée d’une lumière légèrement voilée, en bordure d’une forêt. Bruissement du vent dans les arbres, légère palpitation de l’air tandis que nous nous rapprochons, au rythme du pas d’un marcheur, d’une petite maison isolée dans la verdure. Nous ne comprenons pas tout de suite les raisons de cette venue. Une femme, cadrée de dos, debout devant sa fenêtre ouverte sur un puits de lumière, semble attendre. Sans qu’un réel échange ait lieu entre le visiteur et celle qui lui a ouvert sa porte, l’homme monte à l’étage et reste quelques instants devant le corps sans vie, allongé sur un lit, d’une femme d’un certain âge. Puis il quitte précipitamment les lieux sans dire un mot. Progressivement quelques indices nous guident. Daniel (Alexandre Guansé), pianiste reconnu, est un enfant adopté qui entretient des rapports lointains (et agressifs) avec sa mère adoptive. Abandonné très jeune, il a gardé le (faux) souvenir de l’annonce de la mort de sa mère biologique : ‘J’avais 4 ans. Quelqu’un m’a dit que ma mère était morte. Je ne l’ai pas inventé tout de même ! ‘. D’où l’incrédulité lorsque Françoise (Corinne Masiero), compagne de longue date de Madeleine, informe Daniel, devenu adulte, du décès maternel qui vient de se produire. Ainsi le récit minimaliste en apparence se réduit-il au cheminement intérieur du protagoniste à la recherche d’une vérité associée à son passé de fils délaissé et trompé, en demande d’un éclaircissement lié aussi à la relation entretenue entre sa mère défunte et Françoise. Une quête qui dessine également un rapprochement possible avec cette Françoise inconnue, dépositaire d’une petite enfance perdue.

Figures de style, mouvements de l’inconscient

Ni jeu de pistes ni enquête policière, la trame du récit se tisse sous nos yeux à travers les non-dits, les manques et le hors-champ, suggérant peu à peu la traversée intime de Daniel confronté à une part de lui-même ignorée. Les morceaux de musique classique (Schubert, Bach, Litz, dans une interprétation au piano du comédien lui-même) et les silences prolongés des personnages, les cadres larges, souvent fixes, les scintillements de la lumière associés aux sons naturels soulignent la difficulté de cette entreprise de ‘reconstruction intérieure’. Face au jeune acteur Alexandre Guansé, encore en devenir, la comédienne Corinne Masiero (déjà exceptionnelle dans « Louise Wimmer ») incarne avec grâce et subtilité de jeu une figure bienveillante et énigmatique de la consolation.

Certains spectateurs résisteront à la séduction sans ostentation d’une mise en scène épurée à l’extrême au point de réduire notre proximité affective, émotionnelle avec deux personnages aux prises avec des soubresauts inconscients, des troubles souterrains. Le cinéaste parvient cependant en un long plan séquence peuplé de silence à faire affleurer les larmes d’un homme et le chagrin partagé. Au-delà d’un parti-pris frisant l’ascétisme spirituel et la sècheresse esthétique, la fiction stylisée, parfois, s’empare avec bonheur des signes du conte de fées : le cliché conservé d’un visage de femme, une cabane en bois au fond de la forêt, un minuscule piano rouge toujours rutilant malgré le temps…Et le charme opère. Comme si l’irruption du romanesque donnait de la chair au mouvement des âmes.

Dans sa radicalité, la démarche du réalisateur de « La consolation » force l’admiration. L’exploration originale de la part d’inconscient, à l’œuvre chez son héros, comme elle est présente en chacun de nous, manque parfois sa cible en raison de la rigueur et du systématisme de la mise en scène. S’il ne renie ni son penchant romanesque ni sa fibre sociale, gageons que Cyril Mennegun trouvera, après « La consolation », d’autres voies cinématographiques à inventer.

Samra Bonvoisin

« La consolation », film de Cyril Mennegun-sortie en salle le 5 avril 2017